PROJETO MEMÓRIA

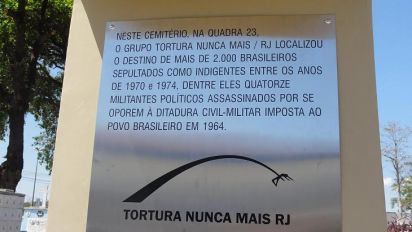

Memorial aos mortos e desaparecidos políticos no

Cemitério de Ricardo de Albuquerque

Inauguração dia 11 de dezembro de 2011, às 11 horas

História da vala clandestina do Cemitério de Ricardo de Albuquerque

Em maio de 1991, com a autorização do governo do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do Dr. Nilo Batista, o Grupo Tortura Nunca Mais/RJ iniciou pesquisas no Instituto Médico Legal, no Instituto de Criminalística Carlos Éboli e na Santa Casa de Misericórdia. Documentos encontrados mostraram a existência de três cemitérios no Rio de Janeiro que, ao final dos anos 60 e durante toda a década de 70, receberam mortos que foram enterrados como indigentes, em diferentes épocas: Ricardo Albuquerque (entre 1971 e janeiro de 1974), Cacuia e Santa Cruz. Segundo documentos encontrados nos três estabelecimentos pesquisados, pelo menos 14 militantes políticos foram enterrados em Ricardo de Albuquerque em uma vala clandestina.

Anos depois, os restos mortais de todos foram levados para um ossuário geral. Em 1980, cerca de 2100 ossadas foram retiradas do ossuário e enterradas em uma vala clandestina. Esta vala não se encontra nomeada em nenhum documento oficial do cemitério e foi descoberta – assim como outros dados conseguidos pelo GTNM/RJ – por informações obtidas com os antigos coveiros do cemitério. Tanto que, quando o GTNM/RJ lá chegou, em parte do local onde indicavam estar a vala, foram construídos vários túmulos recentes (gavetas). Quando, em setembro de 1991, foi iniciado o trabalho de abertura da vala, constatou-se efetivamente que sua largura e comprimento eram exatamente iguais ao que os antigos coveiros haviam informado. Por isso, a administração do cemitério teve que demolir as gavetas então construídas em parte da extensão e largura da vala. Ainda em setembro do mesmo ano, foi iniciado o trabalho de exumação dessas ossadas contidas na vala de Ricardo de Albuquerque com a ajuda de dois médicos legistas indicados pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro/CREMERJ, Drs. Gilson Souza Lima e Maria Cristina Menezes, e da professora Nancy Vieira, antropóloga da Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ. De início, as ossadas recuperadas foram guardadas no IML de Campo Grande, sendo posteriormente transferidas para o Hospital Federal de Bonsucesso, entidade indicada pelo CREMERJ e que oferecia local adequado para a catalogação dos ossos do crânio e arcadas dentárias. Este trabalho foi executado sob a supervisão da Equipe Argentina de Antropologia Forense, nas pessoas dos Drs. Luiz Fondebrider, Mercedes Doretti e Silvana Turner que estiveram no Rio de Janeiro em duas ocasiões, em setembro de 1991 – por ocasião da exumação – e em março de 1993. A tentativa de identificação continuou até março de 1993, quando, com a presença de membros da Equipe Argentina de Antropologia Forense, resolveu-se encerrar a investigação. Segundo parecer dessa equipe, “a tarefa de encontrar 14 ossadas entre cerca de 2.000 era sem dúvida muito complexa, estando todas misturadas e em péssimas condições”. Acrescentaram, ainda, a impossibilidade de fazer, nessas 2.100 ossadas, exame de DNA. As ossadas retiradas, cerca de dez por cento dos crânios e grande quantidade de ossos longos, foram catalogadas e separadas, estando hoje guardadas no Hospital Federal de Bonsucesso. Desde então, a vala foi resguardada para que tais ossadas sejam a ela devolvidas, em local apropriado – um memorial em homenagem aos companheiros que foram mortos pela repressão e ali sepultados como indigentes e sem identidade. Em 2010, o GTNM/RJ encaminhou à Prefeitura do Rio de Janeiro a proposta de construção do Memorial, ora concretizado a partir de projeto concebido por arquitetos da RioUrbe, nele constando a seguinte inscrição e identificação dos militantes ali localizados:

1.ALMIR CUSTÓDIO DE LIMA – PCBR (1950 – 1973)

2.GETULIO D’OLIVEIRA CABRAL – PCBR (1942 – 1972)

3.JOSE BARTOLOMEU RODRIGUES DE SOUZA – PCBR (1949 – 1972)

4.JOSE GOMES TEIXEIRA – MR8 (1941 – 1971)

5.JOSE RAIMUNDO DA COSTA – VPR (1938 – 1971)

6. JOSÉ SILTON PINHEIRO – PCBR (1948 – 1972)

7. LOURDES MARIA WANDERLEY PONTES – PCBR (1943 – 1972)

8. LUIZ GUILHARDINI – PCdoB (1920 – 1973)

9. MARIO DE SOUZA PRATA – MR8 (1945 – 1971)

10. MERIVAL ARAÚJO – ALN (1949 – 1973)

11. RAMIRES MARANHÃO DO VALLE – PCBR (1950 – 1973)

12. RANUSIA ALVES RODRIGUES – PCBR (1945 – 1973)

13. VITORINO ALVES MOITINHO – PCBR (1949 – 1973)

14. WILTON FERREIRA – VAR-PALMARES (? – 1972)

Na entrada do cemitério, ao lado do prédio administrativo, foi afixado um marco indicativo da existência e localização do memorial.

BIOGRAFIAS

RAMIRES MARANHÃO DO VALE

Militante do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO REVOLUCIONÁRIO (PCBR)

Nasceu em 02 de novembro de1950, em Recife, Pernambuco, filho de Francisco Clóvis Marques do Valle e Agrícola Maranhão do Valle. Desaparecido desde 1973, quando tinha 23 anos de idade. Estudante secundarista militou no movimento estudantil pernambucano a partir de 1967.

Em novembro de 1973, seu pai recebeu um telefonema do Rio informando a morte de Ramires durante metralhamento e explosão de um carro no subúrbio de Jacarepaguá, em 27 de outubro de 1973. Seria um dos quatro ocupantes do carro incendiado. Em matéria publicada em 28 de janeiro de 1979, pelo jornal “Folha de São Paulo”, um general com responsabilidade dentro do aparato repressivo admitia a morte de Ramires e de outras 11 pessoas desaparecidas.

No Relatório do Ministério do Exército consta que, “em 23 de outubro de 1973, foi morto juntamente com mais dois companheiros em tiroteio com as forças de segurança, no Rio de Janeiro”. No Relatório do Ministério da Marinha consta que “teria morrido juntamente com outros subversivos, durante operação não definida.”

Ramires Maranhão do Vale deu entrada no IML/RJ como desconhecido carbonizado, em 27 de outubro de 1973, vindo da Praça Sentinela, em Jacarepaguá (RJ), com a guia n° 18 do DOPS/RJ. Saiu como indigente, em 27 de dezembro de 1973, sendo enterrado no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na sepultura n° 29.370, quadra 23.

Em 1980, seus restos mortais foram colocados em uma vala clandestina nesse Cemitério.

ALMIR CUSTÓDIO DE LIMA

Militante do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO REVOLUCIONÁRIO (PCBR)

Nasceu no dia 24 de maio de 1950, em Recife, Pernambuco, filho de João Custódio de Lima e Maria de Lourdes Custódio de Lima. Estudante secundarista da Escola Técnica Federal de Pernambuco. No Rio de Janeiro trabalhou como operário metalúrgico da ALUFERCO.

O documento de informação do Ministério da Aeronáutica de 22 de novembro de 1973, de n° 575, encontrado no arquivo do antigo DOPS/SP, diz: “Dia 27 de outubro de 1973, em tiroteio com elementos dos órgãos de segurança da Guanabara, foram mortos os seguintes militantes do PCBR: Ranúsia Alves Rodrigues, Ramirez Maranhão do Vale, Almir Custódio de Lima e Vitorino Alves Moitinho.” Esse documento desmente, portanto, a versão oficial daquela época de que haviam sido encontrados num carro em chamas, provavelmente como resultado de briga entre quadrilhas, permitindo identificar dois desaparecidos Ramirez e Vitorino.

O corpo de Almir entrou no IML/RJ com a Guia n° 17 do DOPS como desconhecido, carbonizado, sendo necropsiado pelos Drs. Hélder Machado Paupério e Roberto Blanco dos Santos, em 28 de outubro de 1973. O óbito de Almir, de n° 17.412, é de um homem desconhecido, tendo como causa mortis carbonização, sendo declarante José Severino Teixeira. Almir foi enterrado como indigente no Cemitério Ricardo de Albuquerque, em 31 de dezembro de 1973, na sepultura n° 29.230, quadra 23.

Em 02 de abril de 1979, seus restos mortais foram para um ossário geral e, em 1980/81, foram colocados em uma vala clandestina nesse Cemitério.

RANUSIA ALVES RODRIGUES

Militante do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO REVOLUCIONÁRIO (PCBR)

Nasceu em Garanhuns, Pernambuco, filha de Moisés Rodrigues Vilela e Áurea Alves Siqueira. Já na clandestinidade, teve uma filha, Vanúsia, que mora em Recife. Estudante de enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco foi presa em Ibiúna/SP, quando participava do XXX Congresso da UNE, em 1968, e expulsa da Escola pelo Decreto 477/69.

Assassinada em 28 de outubro de 1973, a única militante daquele episódio que não foi carbonizada na Praça Sentinela, em Jacarepaguá (RJ). O I Exército reconheceu sua morte, mas foi enterrada como indigente e negaram a certidão de óbito à família. Pela informação n° 2805, do I Exército, de 29 de outubro de 1973, encontrada no Arquivo do DOPS/RJ, Ranúsia foi presa na manhã do dia 27 de outubro de 1973. Desde o dia 8, ela e seus três companheiros estavam sendo seguidos. Contém, inclusive, depoimento de Ranúsia na prisão. O documento fala da farta documentação encontrada com Ranúsia e da morte dos quatro militantes citando seus nomes completos.

O corpo de Ranúsia entrou no IML/RJ pela guia n° 20 do DOPS e a necropsia, feita pelos Drs. Hélder Machado Paupério e Roberto Blanco dos Santos, confirma a versão oficial da repressão de que foi morta em tiroteio ao reagir à prisão. Na certidão de óbito de n° 17.414 está como desconhecida, tendo como declarante José Severino Teixeira.

Laudo e fotos de perícia de local (Ocorrência n° 947/73 e ICE n° 6995/73) mostram Ranúsia metralhada, tendo ao fundo o Volkswagen incendiado, onde estavam carbonizados Ramires, Vitorino e Almir.

Foi enterrada como indigente no Cemitério de Ricardo de Albuquerque (RJ), em 31 de dezembro de 73, na cova n° 22.706, quadra 21. Em 02 de abril de 1979 seus restos mortais foram para um ossário geral e, em 1980/1981 para uma vala clandestina com cerca de 2.000 outras ossadas de indigentes.

VITORINO ALVES MOITINHO

Militante do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO REVOLUCIONÁRIO (PCBR)

Nasceu em 3 de janeiro de 1949, na Bahia, filho de Isaú Lopes Moitinho e Yolinda Alves Moitinho. Desaparecido desde 1973, aos 24 anos de idade. Estudante trabalhou como bancário e operário. Respondeu a alguns processos de natureza política.

Era um dos quatro ocupantes do carro incendiado em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, por agentes do Doi/Codi-RJ, conforme descrito na nota referente à morte de Ranúzia Alves. O cadáver de Vitorino Alves Moitinho deu entrada no IML/RJ como desconhecido carbonizado, em 27 de outubro de 1973, vindo da Praça Sentinela, em Jacarepaguá, com a guia n° 19 do DOPS/RJ.

O Relatório do Ministério da Marinha diz que “teria morrido juntamente com outros subversivos, durante operação não definida.” Não há confirmação de sua morte no Relatório do Ministério do Exército, mas o da Aeronáutica, afirma que Vitorino foi “morto em 27 de outubro de 1973, num carro, em Jacarepaguá, juntamente com outros três militantes do PCBR.”

JOSÉ BARTOLOMEU RODRIGUES DE SOUZA

Militante do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO REVOLUCIONÁRIO (PCBR)

Estudante secundarista, natural de Pernambuco, filho de José da Costa Lima e Nilsa de Souza Lima. Morto sob torturas no Doi-Codi/RJ em 29 de dezembro de 1972, aos 23 anos. O Relatório do Ministério da Aeronáutica diz que, “no dia 29 de dezembro de 1972, no Grajaú/RJ, no interior de um fusca roubado, ao ser abordado pelas equipes de segurança, travou intenso tiroteio, resultando em sua morte.”

Seu corpo entrou no IML/RJ, em 30 de dezembro de 1972, com a Guia n° 13 do DOPS/RJ e a certidão de óbito, de n° 131.986, foi registrada como de um desconhecido, sendo firmada pelo Dr. Roberto Blanco dos Santos, tendo como declarante José Severino Teixeira. No verso desse documento, há uma frase manuscrita: “Inimigo da Pátria (Terrorista)”.

Há também laudo (Ocorrência n° 988/72) e fotos de perícia de local (n° 7645/72) encontrados no Instituto de Criminalística Carlos Éboli/RJ. As fotos mostram o corpo de José Bartolomeu totalmente carbonizado dentro do Volkswagen incendiado, placa GB/EB-3890.

Foi enterrado como indigente no Cemitério de Ricardo de Albuquerque (RJ), em 06 de fevereiro de 1973, na cova n° 22.704, quadra 21. Em 20 de março de 1978, seus restos mortais foram transferidos para o ossário geral e, em 1980/1981, foram para a vala clandestina, junto com cerca de 2.000 ossadas de indigentes.

JOSÉ SILTON PINHEIRO

Militante do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO REVOLUCIONÁRIO (PCBR)

Nasceu em 31 de maio de 1948, no Rio Grande do Norte, filho de Milton Gomes Pinheiro e Severina Gomes Pinheiro. Foi morto aos 24 anos no Doi-Codi/RJ. Seu corpo foi carbonizado dentro de um Volkswagen, na Rua Grajaú, n° 321 (RJ), após ter sido preso e torturado. A repressão montou um “teatrinho” para justificar a versão de morte em tiroteio ao reagir à prisão. O corpo de José Silton entrou no IML/RJ como desconhecido, em 30 de dezembro de 1972, com a guia n° 12 do DOPS.

Na certidão de óbito de n° 131.985 é dado como desconhecido, assinando como declarante José Severino Teixeira e firmada pelo Dr. Roberto Blanco dos Santos. No verso de seu óbito há a seguinte frase manuscrita: “Inimigo da Pátria (Terrorista)”.

Há ainda laudo (Ocorrência n° 988/72) e fotos de perícia de local (n° 7645/72) encontrados no Instituto Criminal Carlos Éboli/RJ. As fotos mostram o corpo de José Silton totalmente carbonizado, dentro do Volkswagen incendiado, placa GB/EB-3890.

O Relatório do Ministério da Aeronáutica diz que “No dia 29 de dezembro de 1972, estando em Volkswagen no Grajaú/RJ com seu grupo de terroristas, ao ser abordado pelas equipes de agentes de segurança, abriu fogo, originando-se intenso tiroteio, tendo o carro se incendiado e o nominado falecido no local.

Foi enterrado em 06 de fevereiro de 1973, no Cemitério de Ricardo de Albuquerque (RJ), na cova n° 22.706, quadra 21. Em 20 de março de 1978, seus restos mortais foram transferidos para um ossário geral e, em 1980/1981, foram para uma vala clandestina, junto com cerca de 2.000 ossadas de indigentes.

GETÚLIO D’OLIVEIRA CABRAL

Militante do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO REVOLUCIONÁRIO (PCBR)

Nasceu em 4 de abril de 1942, em Espera Feliz, Minas Gerais. Filho de Manoel D’Oliveira e Lindrosina Cabral de Souza. Casou-se com Maria de Lourdes, com quem teve dois filhos. Ainda muito jovem iniciou sua militância na União da Juventude Comunista. Mais tarde incorporou-se ao Centro Pró-Melhoramentos de Caxias, filiou-se ao Sindicato dos Metalúrgicos onde participou das lutas de sua categoria profissional e foi escriturário da Fábrica Nacional de Motores (FNM). Dirigente regional do PCB e, posteriormente, dirigente nacional do PCBR.

Morto sob torturas no dia 29 de dezembro de 1972, aos 31 anos, no Doi-Codi/RJ. Os Relatórios dos Ministérios da Marinha e da Aeronáutica dizem que “faleceu dia 29 de dezembro de 1972, no Rio de Janeiro em tiroteio com agentes de segurança...” O relatório da Anistia Internacional diz que ele foi morto e colocado em um carro incendiado – sendo seu corpo parcialmente carbonizado.

O corpo de Getúlio entrou no IML, em 30 de dezembro de 1972, pela Guia n° 11 do DOPS/RJ. Seu óbito, de n° 132.011, firmado pelo Dr. Roberto Blanco dos Santos, teve como declarante José Severino Teixeira. No verso desse documento, manuscrita, há a seguinte frase: “Inimigo da Pátria (Terrorista)”. Foi enterrado como indigente, apesar de estar com seu nome completo, no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, em 06 de fevereiro de 1973, na cova 22.702, quadra 21. Em 20 de março de 1978 seus restos mortais foram transferidos para o ossário geral e, em 1980/1981, para uma vala clandestina, junto com mais de 2.000 ossadas de indigentes.

JOSÉ GOMES TEIXEIRA

Militante do MOVIMENTO REVOLUCIONÁRIO 8 DE OUTUBRO (MR-8)

Casado, teve cinco filhos. Ex-marítimo e funcionário da Prefeitura de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro. Foi preso em 11 de junho de 1971, pelo CISA, onde foi torturado e visto pelo seu cunhado, Rubens Luiz da Silva, em 15 de junho, quando, ainda preso, foi levado à sua casa.

Morto aos 30 anos de idade no Rio de Janeiro, em 23 de junho de 1971, às 08h horas, no Depósito de Presos da Base Aérea do Galeão. Deu entrada no IML com a Guia n° 109, da 37ª D.P. O exame necroscópico foi assinado pelos Drs. Olympio Pereira da Silva e Ivan Nogueira Bastos que confirmam a falsa versão da repressão de suicídio por enforcamento.

Foram encontrados laudo (Ocorrência n° 461/71) e fotos de perícia de local (ICE n° 3.156/71) no Instituto Carlos Éboli/RJ que mostram José enforcado em um lençol em sua cela. No arquivo do DOPS/RJ, consta o documento do CISA de n° 407, de 02 de julho de 1971, com um longo depoimento de José, logo após sua prisão. Em nota oficial dos órgãos de segurança, datada de 23 de junho de 1971, é informada a morte de José Gomes por suicídio.

A Certidão de óbito de n° 739 teve como declarante José Severino Teixeira e, apesar de nome e endereço completos, José Gomes foi enterrado como indigente no Cemitério de Ricardo de Albuquerque (RJ), em 23 de junho de 1971, na cova 21.112, quadra 16. Em 15 de julho de 1976, seus restos mortais foram transferidos para o ossário geral e, em 1980/1981, foram para a vala clandestina descoberta em Ricardo de Albuquerque.

JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA

Dirigente da VANGUARDA POPULAR REVOLUCIONÁRIA (VPR)

Ex-sargento da Marinha participou junto com Carlos Lamarca e outros da Guerrilha no Vale do Ribeira (SP). José Raimundo era perseguido, não só por ser dirigente da VPR, como também por sua participação no movimento dos marinheiros em 1964.

Morto aos 32 anos de idade, no Rio de Janeiro, em 05 de agosto de 1971, após ter sido preso e torturado no Doi-Codi/RJ. Respondeu a alguns processos e estava com prisão preventiva decretada pela 2ª Auditoria da 2ª Região Militar.

Seu corpo foi encontrado em terreno baldio na Rua Otacílio Nunes, em frente ao n° 80, no Bairro de Pilares (RJ). Preso em São Paulo e trazido para o Rio de Janeiro e, embora estivesse usando o nome de Odwaldo Clóvis da Silva, o CIE informou ao DOPS/RJ que se tratava de José Raimundo da Costa. Em documento do arquivo do DOPS/RJ, o Comissário Jayme Nascimento, do citado órgão informou que às “07h pelo telefone, o Cel. Sotero, Oficial de Permanência do CIE, comunicou que, em uma travessa próxima à Rua Otacílio Nunes, em Pilares, havia sido morto um elemento subversivo de nome José Raimundo da Costa, quando reagiu à prisão numa diligência efetuada por elementos pertencentes ao Serviço de Segurança do Exército.”

Inês Etienne Romeu, em seu Relatório sobre sua prisão na “Casa da Morte”, em Petrópolis, afirma que, em 04 de agosto de 1971, ouviu o torturador Laurindo informar aos torturadores, Dr. Bruno e Dr. César, que José Raimundo havia sido preso numa barreira. Posteriormente, outro torturador, Dr. Pepe, lhe disse que José Raimundo foi morto vinte e quatro horas após sua prisão, num “teatrinho” montado numa rua do Rio de Janeiro.

O corpo de José Raimundo entrou no IML/RJ no mesmo dia de sua morte, pela Guia n° 59, da 24ª D.P., com o nome de Odwaldo Clóvis da Silva, sendo necropsiado pelos Drs. Hygino de Carvalho Hércules e Ivan Nogueira Bastos, que confirmam a falsa versão oficial da repressão de que foi morto em tiroteio. Foram, ainda, encontrados laudo (Ocorrência n° 596/71) e fotos de perícia do local (ICE n° 3.916/71).

Apesar de ser identificado, José Raimundo foi enterrado como indigente no Cemitério de Ricardo Albuquerque (RJ), em 09 de setembro de 1971, na cova 23.538, quadra 16. No livro de saída de indigentes do IML, ao lado de seu nome, está manuscrita a palavra: “Subversivo”.

Em 01 de outubro de 1979 seus restos mortais foram transferidos para um ossário geral e, em 1980/1981, foram levados para a vala clandestina.

LOURDES MARIA WANDERLY PONTES

Militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR)

Nasceu em Olinda, Pernambuco, em 31 de março de 1943, filha de Antonio Araújo Neves e Tereza Wanderley Neves. Estudou o primário e o ginásio em Recife, não chegando a concluir seus estudos por seu envolvimento político a partir de 1968. Em 23 de fevereiro de 1969, casou-se com Paulo Pontes. Devido à repressão política, mudou-se para Natal, RN, ali vivendo por algum tempo. Novamente perseguidos, em fevereiro de 1970, foram para Salvador, Bahia. No mesmo ano, Paulo foi preso e Lourdes mudou-se para o Rio de Janeiro.

Morta aos 30 anos de idade, no Rio de Janeiro, em circunstâncias ainda não esclarecidas, em 29 de dezembro de 1972, junto com Valdir Sales Saboya. Segundo a repressão, teriam sido mortos no “aparelho” da Rua Sargento Valder Xavier de Lima, n° 12, fundos.

O corpo de Lourdes entrou no IML como Luciana Ribeiro de Almeida, pela Guia n° 08 do DOPS. Sua necrópsia foi feita, em 30 de dezembro de 1972, pelos Drs. Roberto Blanco dos Santos e Hélder Machado Paupério que confirmam a versão oficial de morte em tiroteio. Seu óbito, de n° 142960, em nome de Luciana Ribeiro de Almeida, tem como declarante José Severino Teixeira.

Laudo (ocorrência n° 986/72) e fotos de perícia de local (ICE n° 7643/72) mostram Lourdes nas dependências da casa à Rua Valder Xavier de Lima. Interessante notar que, em algumas fotos, Lourdes está de relógio de pulso e em outras não.

Foi enterrada como indigente no Cemitério Ricardo de Albuquerque (RJ), em 26 de fevereiro de 1973, na cova n° 22.824, quadra 21. Em 10 de abril de 1978, seus restos mortais foram levados para um ossário geral e, em 1980/1981, para uma vala clandestina, junto com cerca de 2.000 outras ossadas de indigentes.

WILTON FERREIRA

Militante da VANGUARDA ARMADA REVOLUCIONÁRIA PALMARES (VAR-PALMARES)

Nasceu no Rio de Janeiro e foi morto no dia 29 de março de 1972, na mesma cidade.

O corpo de Wilton entrou no IML/RJ, como desconhecido, pela Guia n° 04 do DOPS, em 30 de março de 1972 e, segundo versão oficial, metralhado em sua casa à Rua Silva Vale, n° 55, Bairro de Cavalcante (RJ), em 29 de março de 1972. O óbito de n° 16.686 é dado como desconhecido, tendo sido firmado pelo Dr. Valdecir Tagliari, que confirmou a versão oficial e teve como declarante José Severino Teixeira.

No jornal “Correio da Manhã” de 06 de abril de 1972, na matéria “Terroristas morrem em Tiroteio: Quintino”, há um trecho que informa: “A ação prosseguiu em diversos bairros da Guanabara, sendo localizada em Cavalcanti, à Rua Silva Vale, n° 55, uma oficina mecânica da VAR-Palmares, onde morreu, reagindo à prisão, outro terrorista, cuja identidade está ainda em exame” (sic). Entretanto, o documento datado de 30 de março de 1972 identifica, pelo Instituto Félix Pacheco, o corpo chegado ao IML, como Wilton Ferreira, apesar de ter sido enterrado como desconhecido, quase três meses depois. Fotos de perícia de local (n° 1883/72) realizadas pelo ICE mostram Wilton baleado.

Enterrado como indigente no Cemitério de Ricardo de Albuquerque (RJ), em 27 de junho de 1972 (quase três meses após sua morte), na cova n° 24.604, quadra 19. Em 06 de janeiro de 1978 seus restos mortais foram para um ossário geral e, em 1980/1981, para uma vala clandestina, com cerca de 2.000 ossadas de outros indigentes.

MERIVAL ARAÚJO

Militante da AÇÃO LIBERTADORA NACIONAL (ALN)

Nasceu no Mato Grosso, em 04 de janeiro de 1949, filho de Domingos de Araújo e Mery Menezes. Estudante, foi preso no dia 7 de maio de 1973, em um apartamento em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, por agentes do Doi-Codi/RJ, onde foi torturado até a morte.

A prisão de Merival pode ser testemunhada pelos moradores do prédio, contrariando a versão oficial, que repete a farsa da morte em tiroteio ao tentar fugir à prisão. Foi morto aos 24 anos de idade, no dia 14 de maio de 1973. Seu corpo foi encontrado na Praça Tabatinga, n° 4281, próximo a um poste da Light (RJ) e deu entrada no IML/RJ pela guia N°16 do DOPS/RJ, como desconhecido.

É identificado pelo Instituto Félix Pacheco, logo após o exame necroscópio realizado pelos drs. Roberto Blanco dos Santos e Hélder Machado Paupério que descrevem algumas escoriações em seu corpo: no abdômem, no membro superior esquerdo (face posterior do cotovelo e dorsal da mão) e membro inferior esquerdo (joelhos). Entretanto, apesar disso, confirmam a versão oficial. O laudo, ao descrever as vestes de Merival, observa que: “trajava calça de tergal cinza-azulada, trazendo preso ao cós um cordão à guisa de cinto...”. As fotos de perícia de local mostram claras marcas de torturas. Em algumas partes chegam a faltar pedaços, como nos braços e pernas. Essas violências não são descritas na necrópsia.

Seu atestado de óbito de n° 133.270 teve como declarante José Severino Teixeira e informa que foi sepultado como indigente, em 24 de maio de 1973, no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na cova N° 23.274, quadra 21. Em 28 de junho de 1978, seus restos mortais foram para um ossário geral e, em 1980/1981, para uma vala clandestina junto com cerca de 2.000 outras ossadas de indigentes.

MÁRIO DE SOUZA PRATA

Militante do MOVIMENTO REVOLUCIONÁRIO 8 DE OUTUBRO (MR-8)

Estudante de Engenharia na UFRJ, natural do Rio de Janeiro. Morto aos 26 anos de idade, no Rio de Janeiro, em 2 de abril de 1971, baleado à Rua Niquelândia, n° 23, bairro de Campo Grande (RJ), onde ficou ferida Marilene Vilas Boas Pinto.

O corpo de Mário entrou no IML/RJ em 03 de abril de 1971, pela Guia n° 70, da 35ª D.P., “como desconhecido, morto em tiroteio com as forças de segurança, às 20:45 horas do dia 02 de abril de 1971.” Sua identificação foi feita em 06 de abril pelo Instituto Pereira Faustino da Secretaria de Segurança Pública e, assim mesmo, em sua certidão de óbito consta como desconhecido. Foi firmado pelo Dr. José Guilherme Figueiredo, tendo como declarante José Severino Teixeira.

Foi enterrado como indigente, em 23 de abril de 1971, no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na cova n° 20.608, quadra 16. Entretanto, desde sua entrada no IML/RJ, já se sabia de quem se tratava, pois ao lado do n° de sua Guia como desconhecido está a marca “sub”. Não se tem a data de quando seus restos mortais foram para o ossário geral, mas presume-se que estejam na vala clandestina, junto com cerca de 2.000 outras ossadas de indigentes.

Em 26 de agosto de 2004, a Comissão Especial da Lei 9140/95 reconheceu a responsabilidade da União no seu assassinato: Processos nºs. 081/02 e 048/96.

LUIS GUILHARDINI

Dirigente do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PC do B)

Nasceu em 1920, na cidade de Santos, São Paulo. Operário naval, ferreiro e, posteriormente, jornalista. Casado, tinha um filho adotivo, Gino, muito querido por ele.

Em 1945, ainda na cidade de Santos, entrou para o Partido Comunista do Brasil (PCB) e atuava junto aos portuários. No ano de 1953 mudou-se para o Rio de Janeiro, tornando-se membro do Comitê Regional dos Marítimos. Foi um dos reorganizadores do PC do B, após as divergências com o PCB e, em 1962, ingressou no Comitê Central.

Foi morto aos 53 anos de idade no Rio de Janeiro, logo após a sua prisão. Seu cadáver foi encontrado na Rua Girapimirim com Turvânia (RJ). Sua esposa, Orandina Guilhardini, narra que, em 04 de janeiro de 1973, sua casa à Rua Guararema n° 62 (RJ) foi invadida por treze homens armados e que ali mesmo começaram as torturas. Ela, seu filho de 8 anos e Luiz Guilhardini foram colocados em cômodos separados e espancados. Levados encapuzados em viaturas diferentes para um local que se presume fosse o Doi-Codi/RJ. Seu filho assistiu ao pai sendo torturado, ao mesmo tempo em que também sofria sevícias.

No mesmo dia, Orandina e seu filho foram levados para um quartel do Exército, que supõe-se ficasse em São Cristóvão. Ali permaneceram três dias em uma cela exposta ao sol, o que provocou desidratação na criança. Esta foi levada para o antigo SAM (Serviço de Assistência ao Menor), no bairro de Quintino. Orandina era interrogada diariamente e, cerca de nove dias depois de sua prisão, soube por um dos torturadores que Luiz Guilhardini estava morto. “Seu homem bancou o durão e foi pro inferno e você também está a caminho para lhe fazer companhia”, lhe foi dito em um dos interrogatórios.

Somente foi liberada três meses depois, quando conseguiu encontrar seu filho. O corpo de Guilhardini entrou no IML em 05 de janeiro de 1973, pela Guia n° 14 do Dops, como desconhecido, descrito apenas como “morto quando reagiu às Forças de Segurança”. Sua necrópsia, realizada no mesmo dia como desconhecido, é firmada pelos Drs. Salim Raphael Balassiano e Rubens Pedro Macuco Janini que confirmam a falsa versão de morte em tiroteio, apesar de descreverem que “o membro superior direito exibe sinais de lesões violentas”. A certidão de óbito n° 17.117, estranhamente coloca sua morte em 01 de janeiro de 1973 e é assinada pelo 2° legista Rubens Pedro Macuco Janini e não pelo 1° legista, como ocorre normalmente. Tem como declarante José Severino Teixeira.

Seu corpo foi reconhecido oficialmente, no mesmo dia, pelo Serviço de Identificação do Instituto Félix Pacheco/RJ e, no dia seguinte, foi enterrado com seu próprio nome, como indigente, no Cemitério de Ricardo de Albuquerque (RJ) na cova 22.708, quadra 21. Em 20 de março de 1978, seus restos mortais foram transferidos para um ossário geral e, em 1980/81, enterrados numa vala clandestina com cerca de 2.000 outras ossadas de indigentes.

LUGARES DE MEMÓRIA

Foi inaugurado em São Paulo, no Largo General Osório 66, Luz, em 26 de novembro de 2011, o Memorial da Resistência de São Paulo, com a exposição: Lugares da Memória – Resistência e Repressão em São Paulo.

SAUDADES

Nosso queridíssimo amigo e companheiro Gil Vicente fez a grande viagem, entrou nos Verdes e Floridos Campos de Valhalla e já está confraternizando com outros guerreiros, seus pares. Estamos ainda abalados. Muito querido o Gil, amigo e fundador do Grupo Os Amigos de 68.

Um dos primeiros colaboradores a enviar texto para nosso livro. Era Economista e trabalhou anos como chefe de um Departamento da Vale do Rio Doce. Saiu da Companhia muitíssimo abalado e revoltado, por ocasião da privatização da estatal. No livro 68 a geração que queria mudar o mundo, pediu que se colocasse ao lado de seu nome:

Gil Vicente N. Simões

Carioca, nasceu em 1945. Em 1968, cursava a Faculdade Nacional de Ciências Econômicas (atual UFRJ) e participou ativamente do Movimento Estudantil. Economista, era aposentado.

Eli

Gil Vicente, Presente!

PADRE AGOSTINHO PRETTO

No final da tarde do dia 6 de outubro passado, o amigo e companheiro Padre Agostinho Pretto nos deixou, aos 87 anos. Agostinho Pretto nasceu em 28 de março de 1924, na cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul. Foi ordenado padre em 30 de novembro de 1953.

Padre Agostinho foi uma das principais lideranças da Juventude Operária Católica, sendo, na década de 1960, Assessor Nacional e depois Latinoamericano da JOC. Em 1970, foi preso pela ditadura militar, juntamente com outros militantes da JOC. Estas prisões levaram alguns segmentos da Igreja Católica, em todo o Brasil para uma linha de crítica e de oposição à ditadura.

Em 1974, Padre Agostinho Pretto foi para Nova Iguaçu, trabalhar com Dom Adriano Hipólito, de quem se tornou grande amigo e colaborador. Agostinho fundou a Pastoral Operária e exerceu durante muitos anos a coordenação nacional do movimento. Foi fundador também da Associação Nacional de Presbíteros, sendo o primeiro presidente da instituição. Durante mais de 20 anos foi o pároco da Catedral de Santo Antonio, em Nova Iguaçu.

Nos últimos anos, Padre Agostinho foi pároco da Paróquia São José Operário, no bairro Califórnia, em Nova Iguaçu.

Lutador, visionário, solidário, humanista, libertador, incansável, corajoso, sonhador. Padre Agostinho Pretto esteve presente nas grandes conquistas do povo trabalhador da Baixada Fluminense, do Brasil e da América Latina. Estará sempre presente nos sonhos e na perseverança daqueles que lutam por mundo diferente, possível e necessário.

O corpo foi velado na Igreja São José Operário, na Califórnia, em Nova Iguaçu, quando ocorreu missa de corpo presente. Foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita.

Informações retiradas do blog do Ferreirinha, vereador de Nova Iguaçu

Agostinho Pretto, Presente!

PROFESSOR LICURGO

Licurgo Nakasu, filho de imigrantes japoneses, nasceu em 10 de agosto de 1946, em Atibaia, São Paulo. Faleceu devido a um câncer no esôfago.

Determinado e combatente, foi sempre um indivíduo em busca de liberdade, rebelando-se ainda menino contra os rígidos padrões da cultura japonesa. Iniciou sua participação política em Piracicaba, no movimento estudantil, em l966. Naquela época, cursava Agronomia na Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz. Foi lá também que iniciou sua militância na Ação Popular, tendo sido contemporâneo de Luiz Hirata, o qual foi posteriormente assassinado, sob tortura, no Doi-Codi, em dezembro de l971.

Dentro de seu processo de aprofundamento do compromisso com a luta revolucionária e com a Organização à qual pertencia, deslocou-se para São Paulo, onde desenvolveu trabalhos internos de suporte e infraestrutura à luta política.

Mais tarde, seguindo a orientação da Ação Popular Marxista Leninista (APML), integrou-se como trabalhador rural no Oeste do Paraná, na região de Goio-Erê, juntamente com outros companheiros. Assim, participou ativamente da organização da luta no campo. A vivência da realidade e das contradições vividas pelos trabalhadores e camponeses, ao lado da participação nas lutas, foram para ele fundamentais para uma maior compreensão da realidade e apreensão das relações de produção que se desenvolviam no campo. Aliada a outras atividades em várias regiões do país, esta experiência contribuiu decisivamente para a mudança dos rumos políticos da APML.

Em julho de 1971, mudou-se para a cidade de Maringá, norte do Paraná onde, como professor, juntamente com sua companheira Elzira Vilela, também militante, continuou a luta de resistência à Ditadura Militar. Em função de repressão política, deslocaram-se para Curitiba e posteriormente para São Paulo. Na capital paulista viveram em condições extremamente difíceis, sob o cerco da repressão, já com uma filha pequena, Carmen.

Em setembro de 1973, foi preso juntamente com sua companheira e sua filha de um ano. Sobre esse período da prisão, recentemente fez um depoimento que se destina a um projeto acadêmico, do qual destacamos alguns trechos. Primeiro ele faz um grande apanhado da luta política:

“(…) eu já refleti muito sobre isso, ao longo da vida, e hoje estou com sessenta e cinco anos. Fui preso com cerca de 25 anos. Passaram-se aí algumas décadas mas eu posso dizer com certeza absoluta: jamais me arrependi do que eu fiz. E assim, digo mais: eu acho que eu deveria ter sido mais, mais combatente, mais militante, mais revolucionário do que eu fui. (…)”

“Eu queria mostrar que eu não estava lá por brincadeira, eu estava lá por uma opção política, eu estava lá por um ideal que ultrapassava minha própria pessoa.”

Quando tratou dos difíceis momentos da prisão, ele relata vivamente:

“... eu considerei a minha prisão como uma trincheira de combate, lutando contra o inimigo dentro da prisão, dentro do território do inimigo. E toda minha atitude, toda minha experiência, todo tempo que eu estive prisioneiro, eu não esmoreci nenhum momento, em nenhum momento eu me deixei sucumbir pelas ameaças vividas com as torturas. E fiz assim uma profissão de fé comigo mesmo: de que eu estava ali para defender o meu povo, que a razão da minha luta era lutar pelo meu povo, defender o meu povo (…) não era um povo qualquer, era um povo, trabalhador, era um pessoal do campo...”

Licurgo descreve com detalhes as cruéis sessões de tortura que sofreu:

“A tortura que sofri na Cadeira do Dragão (...) em que usaram duas maquininhas, duas máquinas de choque. E assim, de tanto utilizarem as maquininhas as duas maquininhas pifaram. Ou seja, sobrevivi a duas máquinas. Eu podia ter morrido, poderia ter tido um ataque cardíaco. Como eles diziam: ‘Ó, essa corrente aqui de uma mão para a outra passa pelo coração!’ Puseram toda voltagem em cima de mim. E assim, acho que [minha sobrevivência] foi um milagre.”

Após o fim da Ditadura, Licurgo Nakasu sempre plantou sementes da luta revolucionária por onde passou. Há cerca de dez anos, iniciou sua carreira de professor universitário no Ceará, na Universidade Estadual do Vale do Acaraú. Diz a nota postada pela universidade na Internet:

“Licurgo Nakasu foi atuante e entusiasta da defesa do meio ambiente. Exemplo para as novas gerações, Professor Licurgo [como era conhecido] foi professor no Curso de Geografia da Universidade Estadual Vale do Acaraú e nos cursos de Pedagogia e História das Faculdades INTA. Deixou escrito em várias publicações importante contribuição, como em seu livro Aprender com a Natureza.

Formado pela Escola Superior de Agricultura Luís de Queiroz, da Universidade de São Paulo, era também Doutor em Geociências e Meio Ambiente pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atuava como consultor em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Agroecologia, Pedologia, Manejo e Conservação de Solos, Educação Ambiental e Turismo.”

Licurgo faleceu em 9 de novembro, em São Paulo, aos 65 anos de idade, deixando saudade e muitos ensinamentos.”

Professor Licurgo, presente!

MARIA YEDDA LINHARES

A educadora Maria Yedda Leite Linhares, professora de História Moderna e Contemporânea, faleceu em 30/11/2011, aos 90 anos, no Hospital Silvestre, no Rio, onde estava internada há 40 dias. De família pobre – filha de pai estivador – nasceu em Fortaleza, mas veio para o Rio de Janeiro ainda criança.

Lutou, foi perseguida e exilada pela ditadura militar brasileira, quando contou com o apoio de historiadores franceses de renome, como Fernand Braudel, Frédéric Mauro e Jacques Godechot, que pressionaram o governo do militar Costa e Silva para que ela pudesse retornar ao país. Sua integral participação nas lutas do seu tempo a levaria, em 1964, a viver a cada dia no coração da crise do Brasil moderno.

A professora emérita da UFRJ formou centenas de intelectuais brasileiros e trabalhou com Brizola e Darcy Ribeiro. Foi secretária estadual de Educação no Rio de Janeiro por três vezes, tendo grande participação no projeto político dos Cieps. Não foi qualquer secretária de educação, foi uma grande secretária de educação do Estado do Rio de Janeiro.

Poucas pessoas conseguiram em uma só vida viver tanto. Maria Yedda Leite Linhares foi, acima de tudo, uma formadora de gente. E tinha a vocação irresistível de participar, de viver no mundo e fazer a mudança. Era rebelde, teimosa, voluntariosa, humana e generosa. Sua alegria, a grande satisfação, era ter em seu redor jovens com quem dialogasse – sempre de forma igual, buscando em cada um deles, um talento, uma vocação. Em torno de sua sala de aula e de seus gabinetes de pesquisas passaram gerações.

Segue artigo de José Ribamar Bessa Freire:

DONA YEDDA

Alguns professores são que nem sumo de caju: deixam marcas indeléveis. Maria Yedda Linhares entrou em nossa sala do Curso de Jornalismo, na FNFi, em 1967, como um relâmpago. Deu duas ou três aulas, fulminantes e arrasadoras, que iluminaram nossas mentes, plantando nelas dúvidas – muitas, e certezas – algumas, o suficiente para se fazer amada per omnia saecula saeculorum. Ela tinha outras obrigações naquele semestre e nos deixou em excelente companhia com duas ex-alunas suas, que assumiram as aulas: Berenice Cavalcante e Valentina Rocha Lima. Voltou no final do ano para o ritual da prova oral.

Foram duas ou três aulas de história contemporânea, mas ficou na lembrança a imagem da cangaceira cearense, amorosa e destemida, que nos abriu os olhos com seu verbo inflamado, seu saber comprometido, sua militância engajada. Ela ensinava história dentro e fora da sala de aula. Vivia e respirava história. Participou ativamente da luta contra a ditadura militar e pagou caro por isso. Num depoimento publicado em 1985, no livro “A Deformação da História”, organizado por J.L. Werneck da Silva, dona Yedda lembra os anos de chumbo na Faculdade Nacional de Filosofia, a FNFi velha de guerra, esquartejada no governo militar:

– Seus professores e alunos foram perseguidos, alvo de inquéritos sucessivos. Muitos alunos foram expulsos. Eu mesma passei por seis inquéritos policiais-militares (IPMs), entre 1964 e 1966, sem indiciação, sem acusações formais, acusada apenas, por convicção, de desejar um Brasil melhor, uma melhor universidade.

Na luta por um Brasil melhor, dona Yedda não se intimidou e, mesmo perseguida, continuou resistindo em várias trincheiras. No final de 1968, o Ato Institucional n° 5 – o famigerado AI-5 – acabou com o que restava de liberdade democrática: “A partir daí, outras atribulações: fui presa três vezes e, finalmente, a punição decisiva, jamais explicada, que me privou da cátedra, da liberdade de trabalhar no meu próprio país e de nele circular como cidadã. Ainda na prisão, fui convidada por iniciativa de Fernand Braudel e Jacques Godechot para lecionar na França”.

Teve até carta de Jean Paul Sartre, dirigida ao ditador de turno, exigindo sua libertação. Ela saiu da cana no Brasil para ser recebida com todas as honrarias na França, aonde chegou – aux armes, citoyens! – no dia 14 de julho de 1969. Durante cinco anos, dona Yedda atuou como professora de história moderna e do Brasil, primeiro na Universidade de Paris-Vincennes e, depois, na Universidade Toulouse – Le Mirail. Foi homenageada com um abaixo-assinado, no qual centenas de alunos solicitavam sua permanência.

Mas dona Yedda aproveitou a primeira abertura no Governo Geisel para regressar ao Brasil, em julho de 1974, quando foi trabalhar no Centro de Pós-Graduação em Desenvolvimento Agrícola da Fundação Getúlio Vargas. Lá, criou o Programa de História da Agricultura Brasileira e promoveu pesquisas inovadoras no âmbito da história agrária. Entre 1977 e 1980, comandou uma equipe de mais de 100 jovens pesquisadores em dez Estados da Federação. Tive o privilégio de ser um deles.

Dona Yedda me buscou na Universidade Federal do Amazonas, onde era professor, para que eu coordenasse uma equipe local do Programa de Levantamento de Fontes para a História da Agricultura do Norte-Nordeste. Foi uma convivência frutífera. Com ela, continuamos aprendendo o valor do documento, a importância do arquivo e o papel da teoria na construção do conhecimento histórico. Numa das reuniões de equipe, em Fortaleza, ela ouviu atentamente minha comunicação sobre os livros de registro de terra, encontrados no Arquivo Público, e me deu um chega-pra-lá carinhoso, mas firme:

– Não generalize, Bessa! Não seja precipitado! Os dados que você apresenta são ainda insuficientes para qualquer teorização. É preciso prudência e rigor. Quem corre o risco de levantar vôo nessas condições é um aventureiro, o que não é o seu caso.

Era o meu caso. Foi gentileza dela. Quando o coordenador do Pará, Geraldo Mártires Coelho, professor da UFPA, apresentou em seguida os resultados do seu trabalho, baseado em uma documentação muito rica, ela recomendou:

– Generalize, Geraldo! A teoria nos liberta. Excesso de prudência prejudica o historiador. Aliás – completou com humor – já que vocês dois são da Amazônia, por que não se juntam e se complementam?

Era assim dona Yedda. Recomendava prudência ao aventureiro, audácia ao prudente, duas qualidades que soube cultivar nela e em seus alunos. Um de seus discípulos diletos, Francisco Carlos Teixeira da Silva, em recente artigo, a definiu com muita precisão: “Rebelde, teimosa, voluntariosa, humana e generosa. (...) Não era mulher de esperar. Agia. Muitas vezes na direção certa, guiada por seu instinto contrário a toda injustiça. Outras vezes era precipitada, nunca, contudo, injusta. No mais das vezes prejudicava a si mesma”.

Um dia, vários professores de História da UFAM, ex-alunos meus, vieram de Manaus para um evento acadêmico no Rio. Manifestaram desejo de conhecer dona Yedda. Telefonei. Sempre disponível, ela marcou um encontro na praça da alimentação num shopping de Niterói, após suas aulas na UFF. Enquanto a esperávamos, discutíamos um livro sobre a ação dos jesuítas no Brasil. Ela chegou no meio da conversa, mas já veio atirando: – “Esse livro é uma porcaria” – disse, contundente, com aquele seu jeito desabusado. Fez-se um profundo silêncio e todo mundo me olhou. É que eu havia acabado de elogiar o livro, minutos antes de sua chegada.

Senti-me, então, na obrigação de defender meu ponto de vista. Destaquei a contribuição do autor para identificar as estratégias de conversão usadas pelos soldados de Cristo e perguntei dela quais as críticas que fazia e o que lhe havia desagradado no livro.

– Não sei. Não li – respondeu.

Parecia aquela boutade de Oscar Wilde, que disse: “Jamais leio os livros que resenho para não me deixar influenciar pelo autor”. Acontece que ela conhecia muito bem o autor da obra em questão: – “Comigo não tem essa coisa de dizer ‘o cara é um crápula, mas escreve bem, é um bom pesquisador’. Não leio obra de dedo-duro, de mau caráter. A vida é curta e tem muito texto interessante para ler. Não li, mas aposto que o índio, no livro dele, aparece como objeto e jamais como sujeito da história”.

Bingo! Sem haver lido, acertou. Para ela, o caráter era tudo. "A história conta hoje com um número maior de especialistas, mas caiu o nível dos cursos de graduação, a responsabilidade social não é mais a tônica no código de ética da profissão" – escreveu. Ela era aquele tipo de historiadora, apaixonada e apaixonante, cujo perfil foi traçado por Drummond num poema, um dos raros textos onde o adjetivo ‘rancoroso’ tem uma conotação positiva: “Veio para ressuscitar o tempo / e escalpelar os mortos / Veio para contar / o que não faz jus a ser glorificado / e se deposita, grânulo / no poço vazio da memória / É importuno / Sabe-se importuno e insiste / rancoroso, fiel”.

Na minha defesa de tese sobre a história das línguas na Amazônia, logo no início fui interrompido pelo presidente da banca, Ivo Barbieri, que fez questão de registrar a chegada da dona Yedda, acompanhada de sua irmã Yonne Leite, as duas haviam chegado naquele momento, sem que eu tivesse percebido. Foi uma bela surpresa. Ela se sentou na primeira fila para ouvir a ovelha desgarrada e perdida, perambulando na fronteira da história, do jornalismo, da literatura, da sociolinguística, do indigenismo e de não-sei-lá-mais-o-quê. De repente, a simples presença dela ali me deixou seguro, protegido, talvez até prudente. Saber que ela estava lá, me tranquilizava.

Dona Yedda (1921-2011) nos deixou nessa terça-feira, 29 de novembro, enrolada com a bandeira do Botafogo – time pelo qual torcia – conforme me informou uma de suas ex-alunas, Lia Faria, que prepara um documentário sobre ela. Defensora da educação para todos, pública, laica e de qualidade, dona Yedda implementou algumas de suas ideias quando foi secretária municipal e duas vezes secretária estadual de educação no governo Brizola.

Procurei no dia 30 de novembro e nos dias 1º e 2 de dezembro a notícia de sua morte nos jornais. Nada. Apesar de ser uma figura pública, nem O Globo nem a Folha de São Paulo registraram sequer uma linha. Muitos de seus alunos, admiradores e professores da rede pública de ensino não sabem de seu falecimento. Para o jornalão da família Marinho, dona Yedda não morreu. Essa foi uma das raras vezes em que, por vias tortuosas, coincidimos com a linha editorial das Organizações Globo.

04/12/2011 – Diário do Amazonas

Maria Yedda, presente!

A família e os amigos comunicam o falecimento de Lycio e Helia Hauer

Lycio Silva Hauer nasceu no Rio de Janeiro, em 9 de dezembro de 1919, filho de Julio Cesar Hauer e Esther Silva Hauer. Cresceu com seus irmãos Urania, Isis, Dario, Norma, Timeu e Icléa no bairro de Santa Teresa. Passou para oTribunal de Contas da União, mas diferentemente do que se espera da vida pacata de um funcionário público padrão, Lycio fez de seu trabalho uma aventura cheia de peripécias.

Por conta do envolvimento político, Lycio acabou sendo transferido para Florianópolis, onde deu prosseguimento à sua militância, depois de ser indicado ao comitê estadual de Santa Catarina através de uma credencial, assinada pelo próprio Luiz Carlos Prestes, que o qualificava como “elemento valoroso, combativo e grandemente imbuído dos princípios comunistas”. Lá iniciou sua formação em Direito, foi eleito para o diretório acadêmico da faculdade e logo teve que mudar novamente de cidade, agora para Vitória, sua última parada antes de retornar ao Rio de Janeiro.

Devido ao seu grande prestígio entre os servidores, Lycio Hauer foi lançado pelo PCB como candidato a deputado federal pela legenda do PTB, em 1958, e eleito sem mesmo fazer campanha – o PCB estava na ilegalidade desde 1947. No Congresso Nacional, Lycio foi um legítimo representante dos trabalhadores, levantando sempre a bandeira dos servidores públicos, que o elegeram, e das causas políticas defendidas pelos comunistas brasileiros. Como parlamentar, foi um exemplo de dedicação e coerência com a luta dos trabalhadores, sempre como militante do PCB, até ser cassado com o golpe de 1964.

Sindicalista, parlamentar e militante comunista, Lycio participou das lutas e compartilhou dos sonhos de mudança política e social que foram interrompidos com o golpe militar de 1964 e o exílio.

No início da década de 1960, Lycio conhece sua segunda esposa Helia, jovem militante e companheira de luta e de vida.

Helia Maciel Hauer nasceu em 28 de setembro de 1937, em São José dos Campos, filha de Joaquim e Geralda Mira Maciel, irmã caçula de Elza e Maria Aparecida ("Filhinha"). Antes de conhecer, Lycio, Helia teve seu primeiro filho Joaquim. Lycio e Helia tiveram quatro filhos: Monica e Lícia, nascidas no Brasil, e Kepler e Dario, no Chile.

Exilados, Lycio e Helia percorreram diversos países da Europa até resolverem viajar para o Chile, país da América do Sul onde ainda podia se respirar o ar da democracia. Lá mantiveram suas atividades políticas, trabalhando na Corporación de la Reforma Agrária (CORA) e atuando na militância junto ao Partido Comunista Chileno. Engajaram-se na construção do socialismo e viveram o entusiasmo do povo durante o governo Allende. Em 1973, mais um golpe militar e novo exílio. Lycio, Helia e seus filhos rumam para a cidade de Umea, na Suécia.

De volta ao Brasil, trabalharam na Câmara Municipal do Rio de Janeiro como assessores parlamentares de vereadores como Antonio Carlos Carvalho, Pereirinha, Sérgio Cabral (pai), Aloísio de Oliveira e Maurício Azêdo, até se retirarem para Petrópolis, em 1989. Helia permaneceu ainda por alguns anos trabalhando como secretária do vereador Maurício Azêdo, onde deixou sua marca de grande auxiliar em projetos importantes de interesse do município do Rio de Janeiro.

Lycio e Helia juntos viveram os últimos anos de suas vidas e juntos partiram para a longa viagem sem volta. Lycio morreu dormindo em sua poltrona, no último 21 de novembro, e Helia morreu no hospital em que estava internada com problemas respiratórios, dois dias depois, em 23 de novembro.

Numa entrevista no ano 2000, contando um pouco da história de sua luta, Lycio refletiu otimista: "Não há dúvida que isso vai acontecer, imagina um dia, a gente vai para a revolução, a revolução popular, não tenha dúvida. A questão aí é tempo, o que são 40 anos na vida social? Não é nada. A unidade da luta social não é um ano, quando muito uma década. Foram quatro décadas de luta, o que é isso? Não é nada. Claro, a gente envelhece, aí vêm outros, mas tem uma experiência, alguma coisa que a gente pode transmitir".

Lycio e Helia Hauer, presentes!

Do texto de Ricardo Pinheiro