ARTIGOS

Epifania Carioca de um Anjo Trapeiro

(*) Luis Antonio Baptista

Viveram e combateram nos momentos difíceis do passado, agora não conseguem andar. Os dois paralíticos caminhavam preocupados na noite carioca. As mazelas do mundo angustiava-os, a paralisia das suas pernas não. Depois do espetáculo teatral moviam-se sem o auxílio da cadeira de rodas. Até aquele momento a enfermidade que os acometeu inexistia. O professor brasileiro e o professor francês saíram entusiasmados do Centro Cultural. Seguiam em direção à estação Uruguaiana do metrô. Falavam eufóricos sobre a atuação do grupo de teatro. Era inverno na cidade. Estavam na Avenida Presidente Vargas erguidos pelos corpos ainda não paralisados. Sobre a calçada um amontoado de coisas fedidas chamou a atenção do francês. Continuaram a marcha, e mais próximo daquilo que fedia e que não conseguiam definir, surpreenderam-se. Pouca luz, vazia e fria estava a Avenida Presidente Vargas naquela noite. Diminuíram os passos e conseguiram perceber a longa fila de garotos cobertos por jornais e trapos. O professor estrangeiro franzia a testa preocupado. O nativo não sabia o que explicar para o intelectual francês. A estação do metrô parecia mais distante. Os dois emocionavam-se, revoltavam-se e começaram a falar sem parar. A Presidente Vargas assistia o discurso dos professores que gradativamente paralisava os seus corpos. Discursavam sobre a morte da cidade. Ratos, miséria e medo seriam os únicos ocupantes do espaço público da metrópole contemporânea. Os professores sentiam-se inúteis diante do amontoado de panos e jornais. A cena sobre a calçada sentenciava a morte de velhos sonhos do passado. Indagavam angustiados, onde estaria a resistência ao capitalismo devastador ? Passavam e olhavam consternados a longa fila ; para eles seriam sobrevidas, excluídos, e todos os adjetivos que ratificassem a morte da política e da vida , até mesma a que soprava debaixo dos trapos. Perguntavam, um para outro, onde estaria a resistência destas sobrevidas? Envergonhados, prosseguiam quase paralíticos. Poucos metros da entrada da estação Uruguaiana um deles percebe o vento da noite fria deixando ver o tornozelo de um dos garotos. O outro reconhece o fio de náilon ligando- os a outros tornozelos debaixo dos cobertores. Reconheciam, mas não sabiam explicar a função do fio. A cidade agoniza, diziam melancólicos. Os dedos dos pés e das mãos dos professores perdiam os últimos movimentos. Perguntavam, mais uma vez ,onde estaria a resistência? O Rio de Janeiro repleto de histórias em pedaços olhava-os frio como uma navalha. O corpo da urbe suja por narrativas em confronto desprezava a agonia decretada por aqueles homens. A cidade viva, pulsando, ignorava a morbidez do humanismo dos, agora, paralíticos. Continuaram a caminhada em direção ao metrô. Sem saber o porquê daquele objeto andavam completamente imóveis.

Dentro do trem persistia o diálogo sobre o poder devastador. Onde estaria a resistência ?, indagavam com a voz embargada. Impotência e vergonha sobrepunham o incômodo dos músculos paralisados. Na estação Central do Brasil entra o catador de lixo. O velho trapeiro com os seus sacos repletos de dejetos urbanos senta-se em frente aos dois. O catador recolhe objetos usados, esquecidos, jogados fora nas ruas para dar-lhes outras formas. É um lixeiro peculiar, multiplicador de sentidos de coisas inúteis, um transgressor das funções e utilidades dos utensílios relegados à morte. Observa-os com atenção como se desejasse dizer-lhes algo. Os passageiros totalmente sem os movimentos, olham intrigados para ele e decidem resolver o enigma do fio. Paralíticos e tristes tentam desvendar as razões da cena dos garotos amontoados. Perguntam o motivo do fio de náilon. O velho antes da resposta narra-os, como preâmbulo, uma pequena história passada em uma cidade alemã do século XIX.

--- Um escritor enfermo na cadeira de rodas recebe a visita do primo. O anfitrião convida- o a olhar da janela a praça em frente ao seu apartamento, a desfrutar a visão panorâmica da paisagem do lado de fora. Detalhes do que ocorre na praça inscritos nos tipos humanos, nas ações dos transeuntes, nos objetos são esmiuçados pela luneta do escritor em sua cadeira de rodas. O visitante surpreende-se frente a observação detalhada do primo escritor que estimula-o a desenvolver “o olho que realmente enxerga”. Os fatos detectados são analisados, incluídos em categorias ou em histórias claras, com início, meio e fim. A praça em frente à janela estaria repleta de enigmas a espera de deciframentos. O treinamento para a utilização da eficiente luneta forneceria ao observador a descoberta da verdade do que se apresenta ao seu olhar acurado, mas nada responderia ao seu olhar, nada o aturdiria interpelando as verdades do seu instrumento de análise. O escritor paralítico observa detalhadamente mantendo a inércia do seu corpo. Da cadeira de rodas o que lhe é exterior é detectado, mas não atravessa a janela desacomodando o observador assim como a lógica que fundamenta o seu olhar. O primo aprende o segredo da observação que lhe dará a grandeza de ser um aprendiz de um Deus que tudo vê apartir da sua imobilidade. A cidade vista desta cadeira torna-se cenário, um além, um organismo mudo. Por meio desta urbe o corpo imóvel do observador imuniza-se dos possíveis contágios do lado de fora. Nada o desalojará de si ou de suas sombras. A paralisia do corpo faz do seu olho um órgão desencarnado. (2) O aprendiz de Deus paralítico terá o poder de dar voz e forma ao que o seu olhar incidir.

Após contar a cena dos primos o velho catador de lixo sumiu. Além de recolher detritos impedia que narrativas tramadas nas ruas fossem delimitadas por fronteiras intransponíveis. Sumiu com a cidade contida nos objetos. Seguia o rumo dos anjos sem céu. Não pertencia à falange dos mensageiros da palavra justa. O trapeiro apenas recolhia dejetos, transgredia suas utilidades para interromper o cárcere das conclusões.(3) Não respondeu a pergunta dos professores. Não os revelou que os garotos são retirados da fila e assassinados pela polícia durante o silêncio da madrugada. O fio não possuia a função exclusiva utilizada por torturadores para matar ou torturar. Os meninos usavam-no para burlar o poder que editava suas histórias com um previsível fim. Sobre as calçadas afirmavam o coletivo onde a vida não os dava sossego; um coletivo, à semelhança da instabilidade das ruas, criado por urgências, contingente, atento às ciladas do inesperado. Juntos diziam à cidade entranhada em seus corpos que ainda existiam amorosamente vivos; um amoroso fedido por misturas de afetos que atravessava os corpos cariados por embates do agora e do passado do Rio de Janeiro. Heróis, vítimas, irmãos eram adjetivos inúteis para aquela amorosidade fedida. O fio de náilon delineava-se como um dos fios da tessitura de narrativas que foram e ainda serão contadas. O trapeiro sumiu com seus objetos sem funções ou utilidades. A epifania acabava. Os garotos maculados de tempos contrastantes continuavam a contar histórias e estórias através dos seus corpos. Finalizada a viagem os dois intelectuais seguiram em direção à superfície. Silenciosos, moviam gradativamente os músculos. O Rio de janeiro como uma navalha os esperava para mais um corte. Epifanias cariocas ocorrerão a qualquer momento. Anjos laicos, sem céu, poderão surpreender em qualquer esquina. O fio de náilon e a cadeira vazia permaneceram no vagão. Pode um corpo encarnado dizer e desdizer a agonia de uma cidade?

(*) Professor do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em

Psicologia da Universidade Federal Flumiense, doutor em Psicologia Social pela

USP com pós-doutorado em Sociologia pela Universidade de Roma La Sapienza.

Notas

1 Este texto é uma versão ampliada do resumo publicado nos anais do evento CORPOCIDADE 2, título original : Epifania Metropolitana. In: Corpocidade 2 : debates em estética urbana, Salvador: EDUFBA, 2010. v. 1. p. 21-23. A cena dos meninos na Presidente Vargas encontra-se também no ensaio de Baptista, L. A. Histórias do lixo Urbano.in: Baptista, L. A., A Cidade dos Sábios, São Paulo: Summus, 1999.

- Retirado do conto A Janela de Esquina do Meu Primo de E. T. A..Hoffmann. São Paulo : Cosac Naify, 2010.

-

As alegorias do catador e do anjo são inspiradas nas teses sobre a história em Walter Benjamin, especificamente a tese 7 e a 9, Walter Benjamin, Magia e Técnica. São Paulo : Brasiliense,1994. Jeanne Marie Gagnebin, em seu ensaio sobre os anjos na obra de Benjamin afirma que “ Se os anjos povoam, portanto, o pensamento de Benjamin, esse povoamento subverte, (...) a idéia mesma de uma posição estável, de uma pátria definitivamente conquistada, de um enraizamento substancial, seja ele teórico ou existencial. (...) a intervenção do anjo não se manifesta mais na sua eficácia soberana, mas, sim, neste apelo, ao mesmo tempo imperceptível e lancinante, a interromper o escoamento moroso da infelicidade cotidiana e a instaurar o perigoso transtorno da felicidade.” Gagnebin, J. M. O Hino, a Brisa e a Tempestade : dos Anjos em Walter Benjamin in : Gagnebin, J. M. Sete Aulas sobre Linguagem, Memória e História. Rio de Janeiro: Imago, 1997. A alegoria do trapeiro encontra-se na obra de Benjamin sobre Baudelaire, Walter Benjamin .Obras Escolhidas III. Charles Baudelaire um Lírico no Auge do Capitalismo. São Paulo : Brasiliense, 1989.

Mais um personagem da história

(*) Ana Letícia Ribeiro

Vinte de um de novembro de 1918, Sobral, Ceará. Sob os auspícios de Escorpião, a jovem espanhola Izabel dava luz ao irmão de Bené, sua primogênita. Na propriedade do índio João, o menino caboclinho cresceu em mundo farto e passou sua infância pelas carteiras do colégio mais nobre da região, o Marista Cearense. Contudo, nada disso o atraía. Até que, à luz da puberdade, quando os hormônios se exacerbam, a surpresa da morte do pai o faz tomar novos rumos.

Com a incumbência de tocar as finanças da família abastada, o rapaz de 17 anos nega a nova função patriarcal e parte, praticamente com a roupa do corpo, para a então capital do Brasil, Rio de Janeiro. A cidade fervilhava sob o Governo Vargas, que estava prestes a instituir o Estado Novo (1937), período em que foram perseguidos todos os comunistas ou simpatizantes do movimento “subversivo”.

Perseverante em seu voto de pobreza, o jovem decide se alistar na Marinha e fazer parte da equipe operária e do Sindicato dos Metalúrgicos. Talvez, a ingenuidade típica da idade não o tenha feito compreender, na época, o real significado daquela rebeldia para a sua vida. Então, guiado por impulsos ressonantes, o homem hasteia sua bandeira vermelha, se filiando ao Partido Comunista do Brasil.

O fato lhe rendeu prisões e perseguições varguistas e ainda pós-estadonovistas (período que a História oficial denomina como democrático) que não o fizeram desanimar do ideal defendido com unhas e dentes. Vivendo na pele o cotidiano de um trabalhador mal assalariado, o metalúrgico das Docas da Guanabara passa a ser figura carimbada em protestos ou qualquer movimentação contra-hegemônica. Entretanto, além de se envolver com a causa coletiva, se envolve com o álcool. Agora, este seria seu companheiro inseparável.

Nesse ínterim, conhece Letícia, jovem humilde, moradora do subúrbio carioca. Com ela, se casa e tem três filhos: Hilary, Welson e Hilma. A vida apertada, reflexo da baixa remuneração, fez o sonhador revolucionário muitas vezes penar com a falta de recursos.

Dado o Golpe Militar em 1964, o protagonista desta história passa a frequentar esporadicamente os presídios e os porões do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS). Ilha das Cobras, Ilha das Flores e Ilha Grande o receberam sem os braços abertos do Cristo Redentor: foi brutalmente torturado, submetido a terríveis choques e espancamentos, que trouxeram marcas irreversíveis na dignidade do homem e de seus familiares.

Ao invés de uma possível delação ou afastamento da vida política provocados pelas duras represálias, o efeito é inverso. Incomunicável, o “elemento de destacada atuação comunista” das fichas do DOPS, se revolta ainda mais, aumentando o número de suas prisões.

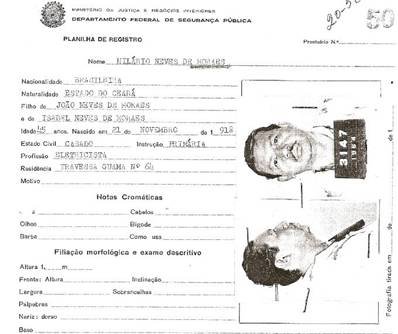

Ficha de Registro Policial no DOPS, em 1964

Os períodos divididos com a família também eram tensos: como seus nervos estavam à flor da pele, bebia mais do que devia e descontava nos filhos. Era rígido na educação dos rebentos e, muitas vezes, intolerante. No entanto, isto não serviu como pretexto para os filhos deixarem de amar o pai. Letícia ia sempre com a trinca visitá-lo nas prisões. Pela grade, o carinho era grande: beijos e cheirinhos nas crianças para abafar a saudade e o desespero.

Por falar em amor, a esposa do preso político fazia o possível quando o assunto era a liberdade do marido. Reunia outras mulheres de presos e recorria à imprensa para denunciar os abusos cometidos pelos militares.

A edição de 25 de junho de 1964, do Correio da Manhã, mostra Letícia, os filhos Hilma, Welson e Hilary, e outras esposas de presos pedindo justiça para seus entes queridos

A ditadura ia avançando na opressão e censura, expressas formalmente pelos Atos Institucionais. O fatídico ano do AI nº5, 1968, teve muita história para contar. E o militante cearense participava de várias delas entre panfletagens, leituras de livros proibidos, manifestações. Levou em seu punho o caixão de um dos maiores exemplos da crueldade cometida pelos militares, do estudante Edson Luís de Lima Souto. Ele também esteve entre aqueles milhares de rostos da famosa passeata que reunira cerca de 100 mil pessoas.

Após 39 prisões contadas até a data da última, em 1970, o ex-filho da burguesia festeja a liberdade com a queda do Regime Militar, em 1985. Não, a velhice chegara e os traumas sofridos na cruel repressão, aliados ao alcoolismo, deixaram sequelas que talvez uma eternidade não superaria. A ferida aberta naquele homem se refletiu numa Diabetes Melitus, e uma posterior infecção generalizada por bactéria. Aos 72 anos, em 1991, o senhor deixa a vida e entra para a História. Assim como os companheiros de cela velhos conhecidos do povo, como Mário Lago, Graciliano Ramos e O Bom Burguês, ele também foi participante ativo da história do país, seguindo à risca a esperança num mundo mais justo e igualitário.

O dono das várias alcunhas conquistadas ao longo de sua trajetória pessoal dentro da História do Brasil – filho rebelde, jovem comunista, sindicalista metalúrgico, pai intolerante, alcoólatra, marido, preso político, torturado - atendia pelo nome de Hilário Neves de Moraes. Ele era meu avô.

Hilário (ao centro) em Passeata que reivindicava a soltura dos marinheiros,

em 1964 – Revista “O Cruzeiro”

(*) A autora é estudante de Jornalismo da UFF.

Conviveu com o avô até os quatro anos e utilizou os relatos da mãe,

da avó e documentos da época guardados para produzir este texto

Golbery: benfeitor em Rio Grande, malfeitor no Brasil

(*) Luiz Claudio Cunha

O aziago mês de agosto do ano da graça de 2011 marcou a confluência de duas comemorações contraditórias: os 45 anos do afogamento sob torturas do ex-sargento do Exército Manoel Raimundo Soares e os 100 anos de nascimento do general Golbery do Couto e Silva.

Uma exalta a memória, outra ofende a história – uma ofensa com o beneplácito do silêncio cúmplice da imprensa.

Em 1966, ainda agosto, o cadáver putrefato do sargento veio à tona num dos afluentes do lago Guaíba que banha Porto Alegre, após 152 dias de tortura num quartel do Exército e nas celas do DOPS. Aflorou nas águas barrentas do rio Jacuí com os pés e as mãos amarradas às costas, marca brutal da tortura que estarreceu até o homem que, dois anos antes, iniciara o golpe que impôs a ditadura: “Trata-se de um crime terrível e de aspecto medieval, para cujos autores o Código Penal exige rigorosa punição”, indignou-se o general Olympio Mourão Filho, então ministro do Superior Tribunal Militar (STM).

O “Caso das Mãos Amarradas” ficou ali, boiando no medo viscoso de alguns, constrangendo a inércia de muitos, incomodando a consciência de todos. Apesar dos 20 nomes envolvidos na prisão, tortura e morte de Soares – dez sargentos, três delegados, dois comissários, dois tenentes, um guarda-civil, um major e um tenente-coronel do Exército –, o IPM foi arquivado sem que ninguém fosse denunciado. No último dia 26 de agosto, aniversário de sua morte, o sargento Soares foi lembrado em Porto Alegre com a inauguração de um monumento em um parque às margens do Guaíba de onde seu cadáver emergiu para a história.

A viúva, dona Elizabeth, abriu um processo em 1973 contra a União pedindo indenização por danos morais. Sucessivamente, nos últimos 16 anos de presidência dos democratas Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, a União recorria teimosamente da sentença para defender os assassinos da ditadura. Dona Elizabeth morreu no Rio de Janeiro em 2009, aos 72 anos, com as mãos amarradas pela impunidade e o coração sangrado pela amargura – ainda sem saber o nome dos assassinos do marido, sem ser indenizada pelo Estado que o matou, sem ver a homenagem tardia ao sargento, trucidado aos 30 anos de idade.

O repúdio da terra

No domingo anterior, 21 de agosto, uma cerimônia parecida resgatou a lembrança de outra ilustre figura, morta em 1987: o mentor da ditadura que supliciou e assassinou o sargento, o general Golbery do Couto e Silva, nascido exatamente um século antes em Rio Grande, o porto mais importante do extremo sul do país. O prefeito da cidade, filiado ao PMDB bastardo que nada lembra o MDB velho de guerra que combateu o regime militar, plantou na praça Tamandaré a pedra fundamental de um busto em honra ao filho ilustre, conterrâneo do almirante e patrono da Marinha.

A mais alta autoridade militar no ato da praça era um major da guarnição local, o 6º GAC (Grupo de Artilharia de Campanha). Nem o comandante, um tenente-coronel, apareceu por lá. Era a terceira tentativa de homenagear Golbery na sua terra natal: as duas anteriores, para dar seu nome a uma rua, foram negadas pelos vereadores. Até que, no Natal de 2009, o projeto do busto foi aprovado na Câmara local com um único voto contrário.

O pequeno diário de 16 páginas da cidade, Agora, nasceu em setembro de 1975, quando Golbery estava no auge de seu poder como chefe do Gabinete Civil do general Ernesto Geisel. O editorial do Agora que defendia a homenagem, sob o título “Dívida de gratidão”, relacionava alguns benefícios que o general trouxe para sua terra: mudou para lá a sede do 5º Distrito Naval, antes baseado em Florianópolis, defendeu a construção do sistema que capta água do canal de São Gonçalo, facilitou a pavimentação de uma avenida e ruas do bairro Cidade Nova. Apesar disso, dois de cada três habitantes da cidade não são nada gratos a Golbery.

Uma pesquisa online no site do jornal, perguntando aos leitores se concordavam ou não com a homenagem, mostrava no domingo (4/9) que Golbery é mais detestado (67,55%) pelo envolvimento com a ditadura do que louvado (32,45%) pela mera condição de riograndino. No fim de semana, mais de 900 pessoas já haviam firmado um abaixo-assinado virtual contra o general, a ser entregue ao prefeito de Rio Grande.

Estrutura gongórica

O busto de Golbery na maior praça do interior gaúcho, com 44 mil m², um terminal rodoviário, uma pracinha infantil e um minizoo, vai dividir espaço com figuras ainda mais famosas: as hermas de Napoleão Bonaparte, Guglielmo Marconi, Marquês de Tamandaré e Jesus Cristo e os restos mortais do general Bento Gonçalves, líder da Revolução Farroupilha (1835-1945).

Haverá quem considere justa a homenagem a Golbery como benfeitor de Rio Grande.

Mas muitos, muitos mais, têm justa razão para lembrar de Golbery como malfeitor do Brasil.

Basta compulsar sua atribulada ficha militar, com uma sádica inclinação pelo mal, pelo conluio, pela trama, pelo ardil, pela conspiração contra a lei, o direito e a Constituição. Golbery tinha um especial fascínio pela manipulação das pessoas certas para fazer as coisas erradas de uma forma inteligente, um talento na hora certa para fazer a coisa errada, uma habilidade que induzia o bem para o mal e dava a uns e outros a errada e útil convicção de cometer o erro como se acerto fosse.

Um típico circunlóquio, uma perífrase, que lembra bastante a parábola do poeta grego Arquíloco, do século 6 a.C., usada pelo pensador inglês Isaiah Berlin no seu famoso ensaio sobre O porco-espinho e a raposa. Ensinava: “A raposa sabe muitas coisas, mas o porco-espinho sabe uma grande coisa”. Golbery pescou este ensinamento e o cravou na conclusão do segundo capítulo (“Aspectos Geopolíticos do Brasil, 1959”)de seu perifrástico Geopolítica do Brasil, uma seleta de ensaios de sua gongórica estrutura mental, juncada de mapas, esquemas, hemiciclos, geistória, ecúmenos e outras esquisitices.

Os verdadeiros inimigos

Contrariando seu próprio mito, Golbery parecia menos a raposa e mais o porco-espinho. Ele, ao contrário dela, vê o que é essencial e ignora o resto, desprezando a complexidade em torno para concentrar a mira no objetivo central. No mundo bipolar da Guerra Fria do pós-guerra, Golbery enrolou-se cuidadosamente em seu anticomunismo, escolheu o lado e apontou todos os espinhos para a cruzada de salvação que embolou o estamento militar e a elite empresarial numa esfera redonda, pontiaguda e ideologicamente coesa na luta contra o inimigo comum. Como na fábula, e apesar da felpuda astúcia dos inimigos, o porco-espinho de Golbery sempre vence. Como venceu, na maioria das vezes, nas duas espinhadas décadas da ditadura instalada em 1964.

Diferente do tosco sargento afogado no rio Jacuí, o general que emergia no Rio Grande era, desde criança, uma cabeça privilegiada, voraz, ardilosa. Golbery queria saber uma grande coisa, como o sabido porco-espinho, mas também queria saber muitas coisas mais, como a raposa astuta. Com 11 anos era o orador da turma da escola municipal num discurso na capela da igreja da Conceição, em 1922, pedindo a recuperação de Ruy Barbosa, adoentado no Rio. Com 14 anos já tinha lido a maioria dos clássicos da literatura portuguesa. O boletim na escola brilhava com notas 9 e 10 em matemática, português, línguas, ciências.

Com 15 anos ele se formou em ciências e letras no ginásio, exibindo a melhor média da história do colégio: nota 9,3. Aos 16 ingressou na Escola Militar do Realengo, no Rio. Aos 18 o cadete Golbery já era o redator-chefe da Revista da Escola Militar. Em meados de 1929, o precoce conspirador afiava os espinhos no texto principal da revista, intitulado “Antimilitarismo”, avisando:

“Não é caso inédito o fato de batalhões e regimentos e de guarnições de navios de guerra empunharem armas contra o Governo e de mesmo haverem, ao lado dos revolucionários, deposto um chefe de Estado e eleito outro. Os partidários políticos da oposição a um governo não são, propriamente falando, antimilitaristas. Os verdadeiros inimigos das classes armadas são, de fato, os anarquistas e a maior parte dos socialistas”.

Do nazismo à ditadura

Com 19 anos chegou a segundo-tenente e deixou Realengo na crista de sua primeira revolução, a de 1930, como aspirante da primeira turma da nova ordem. Com 33, o capitão Golbery ingressou na War School de Fort Leavenworth, no Kansas, por onde anos antes passaram os generais Eisenhower e Patton, heróis da Segunda Guerra Mundial. No final do ano estava no front italiano da guerra, com a FEB, fazendo o que gosta como oficial de inteligência e informações. O capitão que lutava contra o nazismo, em 1944, mudaria de lado duas décadas depois, como coronel, para implantar a ditadura de 1964.

Os graves desvios de conduta de Golbery, contudo, começaram dez anos antes. Em 1954 redigiu o manifesto de 82 coronéis e tenentes-coronéis que protestavam contra o aumento de 100% do salário mínimo decretado por Getúlio Vargas. A primeira subversão de Golbery acabou derrubando João Goulart do Ministério do Trabalho e o general Ciro do Espírito Santo do então Ministério da Guerra.

Em 1955, nova insubordinação: Golbery escreve o discurso que o coronel Jurandyr de Bizarria Mamede lê no enterro do general Canrobert Pereira da Costa, líder da oposição militar a Getúlio. É a senha para tentar barrar a posse de Juscelino Kubitscheck, que Golbery espicaça como “indiscutível mentira democrática”. Ganhou espinhosos oito dias de cana por conta do marechal Lott, o ministro da Guerra que abortou o golpe. Em 1961, o teimoso porco-espinho de Golbery reaparece no texto bicudo em que os três ministros militares – ébrios pelo bafo inesperado da renúncia de Jânio Quadros – tentam vetar a posse de João Goulart, detonando a resistência popular em torno do governador Leonel Brizola e a vitoriosa “Campanha da Legalidade”, que festejou meio século agora em agosto.

O pai do monstro

A raposa de Brizola, daquela vez, venceu o ouriço de Golbery. O troco viria três anos depois. Em menos de 90 dias, Golbery já aprontava de novo, assumindo no final de 1961 a conspiração científica do golpe em andamento, pilotando o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o notório IPES, que coordenava empresários, jornalistas, políticos, sindicalistas, agitadores, marqueteiros e militares a partir de 13 salas do 27º andar do edifício Avenida Central, no centro do Rio de Janeiro. No início de 1963, o aparelho subversivo de Golbery já mobilizava 320 dos maiores empresários, de famílias tradicionais do país a poderosas corporações estrangeiras. Era um cartel golpista das 278 maiores empresas do país, que cortavam no ato a publicidade de qualquer jornal, revista, rádio ou TV que desse apoio ao governo Goulart. O porco-espinho, afinal, sempre vence.

Dali, afundado cada vez mais na senda da ilegalidade, Golbery operava o grampo de três mil telefones só na capital fluminense. Com a vitória do golpe, em 1964, Golbery criou e assumiu o Serviço Nacional de Informações (SNI), montado a partir da grampolândia inaugurada por ele no IPES. “O SNI era uma aberração do Estado”, definiu o jornalista Lucas Figueiredo, autor de Ministério do Silêncio, um brilhante histórico do serviço secreto no Brasil, desde Washington Luís (1927) até Lula (2005). Seis meses após a posse de Costa e Silva como o segundo general da ditadura, o diretor do combativo Correio da Manhã, Edmundo Moniz, profetizava em editorial de fins de 1967:

“O SNI ainda não se transformou numa Gestapo ou na KGB dos tempos de Hitler e Stálin. Mas começa a engatinhar e mostrar os dentes. Dentro em breve poderá firmar-se em suas quatro patas. É um filhote de monstro!”.

O SNI gestado e encorpado por Golbery agia dentro, fora e acima do governo, imune a controles externos do Judiciário e do Congresso. Fazia e acontecia, consagrando o Estado da delação e infiltrando o Big Brother do regime em todas as instâncias dos governos, das cidades do interior às capitais, das estatais à Esplanada dos Ministérios. Dois meses após deixar o governo do general João Figueiredo, no rastro do frustrado atentado terrorista do Riocentro, em meados de 1981, Golbery ecoava o que o jornalista prenunciara 14 anos antes: “Criei um monstro!”. O general, enfim, já não conseguia controlar os espinhos de seu porco de estimação.

A ditadura, sempre

O melhor prontuário do general que saiu de Rio Grande para desestabilizar a democracia brasileira, já em 1954, e arquivá-la por duas décadas, a partir de 1964, está na magistral tetralogia do jornalista Elio Gaspari sobre as Ilusões Armadas, publicada entre 2002 e 2004. Ali, o “feiticeiro” Golbery divide o palco, a cena, os bastidores, o enredo, a trama, os aliados, os inimigos e o poder com o “sacerdote” Ernesto Geisel, seu companheiro de conspiração e trincheira de luta militar e política, do início dos anos 1950 ao final da década de 1970. Os quatro volumes estão ancorados em 25 caixas do arquivo pessoal de Golbery, com cerca de cinco mil documentos, em 220 horas de conversas gravadas com Geisel e seu staff e no arquivo privado e no diário pessoal do capitão Heitor Ferreira, sucessivamente secretário particular de Golbery (1964-67) e de Geisel (1971-79).

Com base nesses papéis e depoimentos, é possível perceber na obra de Gaspari o ecúmeno do pensamento golberyano, pela via oscilante da “sístole” e da “diástole” política que, em rodízio, explicariam os momentos de contração (centralização autoritária) ou dilatação (descentralização democrática) de nossa história, a partir da cardíaca imagem de Golbery. O comprometimento do general nesse processo espinhoso fica mais bem definido pelo título comum que atravessa os quatro volumes da obra – A Ditadura –, redefinida pelas circunstâncias históricas de cada período, de Castelo Branco a Geisel: Envergonhada, Escancarada, Derrotada eEncurralada.

São ditaduras diferentes, mas sempre ditadura. Sem perífrase.

É disso que se trata: Golbery do Couto e Silva, com seu engenho e arte voltados para o mal, pensando, agindo, criando, fazendo e acontecendo para desfazer o Estado democrático e impor o seu modelo autoritário, afinado com sua “doutrina de segurança nacional”, imune à suposta contaminação ideológica que o regime liberal, mais do que permitia, induziria.

A derradeira afronta

Era o general e seus comparsas agindo com a máquina do Estado, todo poderoso, contra o cidadão, todo intimidado. Em alguns momentos, Golbery esteve mais distante do centro do poder militarizado, não porque divergia dele, mas por mera medição de força ou simples cálculo político.

Golbery não afrontava o “Sistema”. Golbery era o próprio “Sistema”, pensado e criado para sobreviver às suas peculiares sístoles e diástoles. Sempre preservando o Estado, mesmo que à custa do cidadão, do eleitor – do povo, enfim, de quem toda ditadura prescinde.

Quando Golbery rompeu com Figueiredo e saiu do governo, em 1981, não era por súbita devoção democrática. Era por aversão absoluta àquele que queria ser o sexto general-presidente do regime, Octávio Medeiros, então chefe do renegado SNI. A alternativa presidencial de Golbery, como se sabe, define bem o caráter do general: era Paulo Maluf, o nome civil que a ditadura embalava para lhe dar uma sobrevida no Colégio Eleitoral. O sonho de Golbery foi atropelado pela vitória do adversário Tancredo Neves e virou pesadelo com a posse inesperada do ex-aliado José Sarney.

A confirmação do busto do general em Rio Grande não seria só um novo espinho, cutucando a memória, machucando a consciência.

A intempestiva irrupção de Golbery na praça do povo poderia ser a última afronta do general contra a história do povo que ele sempre combateu, tolheu, bisbilhotou e desrespeitou por atos, fatos e manifestos.

Será que o porco-espinho vai vencer, pela última vez?

(*) Jornalista do Observatório da Imprensa

A menina flor

(*) Luziane de Assis Ruela Siqueira

Gilead Marchezi Tavares

Êta menina linda, forte e frágil, como uma flor... Aparece de repente, deixando seu cheiro. Abre suas pétalas e mostra suas cores, ainda que só para alguns.

Fala da vida de ser flor. Vida difícil. Às vezes não tinha água, às vezes não tinha chão. Mas o que mais fazia falta para a menina flor, era o amor.

Quando nasciam espinhos, a menina os tirava. Dizia que não doía, mas sozinha, chorava.

Menina flor foi feita para ser admirada, mas não sabia da sua beleza. Se achava sem vida, sem cor. Buscou lugares onde não era vista. Ficou presa, ainda menina, perdeu algumas pétalas, mas cicatrizou.

Foi mandada para alguns jardineiros. De alguns, recebia carinho, se deixava cuidar. De outros, mantinha distância. Se precisasse, buscava lá de dentro veneno para afastar. Mas ainda era menina flor.

Hoje, se sabe bela. Sabe o que lhe faz bem: cuidado, carinho e amor. E exige ser bem cuidada, tratada como uma flor. “Quem não quiser que se afaste”. Avisa em alto e bom som. Será que só quem fala a língua das flores pode entender?

Menina flor está feliz. Dela nascerá outra flor...

Esta é a história de uma das meninas atendidas no Programa LAC/PSC (medidas socioeducativas em meio aberto de Vitória/ES). Como parte da pesquisa de mestrado, tentamos contato e agendamento de entrevista para retomar sua trajetória de vida.

Após alguns agendamentos, tentativas de encontros frustradas, porque ela não comparecia, entendemos que ela não queria falar. O que significava a negação de sua fala? O não se dispor ao encontro? Uma ideia de ressentimento pela falta de contato anterior não dava conta de explicar esse movimento de recusa. Tentamos entender pela via de sua trajetória de vida: internação pela medida, relações conflituosas, confiança enfraquecida nas relações, passagem pelo programa por quase um ano, oficinas, estudos, estágio, relação amorosa, atualização dos lugares de mãe/filha...

Nada parecia dar pistas da sua recusa... Até que nos demos conta, ao sair do lugar de especialistas psi, do nosso pedestal de saber, dando passagem à pesquisadora que se dispõe a sentir e “entender um pouquinho”, que não se tratava de uma mera recusa, e sim de um exercício de liberdade, uma prática de liberdade frente às práticas de poder que se incidiam sobre ela, práticas nas quais eu estava imersa por compor, como psicóloga, um programa de política pública de assistência social.

Fomos obrigados a fazer outras análises, saindo do nosso lugar de pesquisadora ouvinte de uma “fala oral”, para tecer outros olhares. Se a alguns meninos é atribuída a concepção de que “deram errado”, por estarem presos, por exemplo, a “menina flor”, por ter trabalhado, estudado, ter retornado à família, “deu certo”. Há que se fazer uma torção na avaliação binarista de certo/errado.

A menina “deu certo”, de fato. Mas talvez nem tanto pelas intervenções dos profissionais que a acompanharam, mas porque neste momento, barra o acesso deles a ela, coloca um limite quando diz (sem dizer): “não quero falar com você, não sou mais do programa”. Aí vemos que ela se autogerencia, tornando-se protagonista de sua vida.

Lembrando que tomamos a liberdade aqui como o que escapa das táticas, do poder, das práticas hegemônicas que circunscrevem subjetividades criminosas.

A “menina flor”, bela como é, inventa sua liberdade, inscreve novas formas, recusa ter sua subjetividade circunscrita. Exercício de crítica, conforme Fonseca (2008), como “expressão concreta de uma vontade decisória de não ser governado” (p. 246). E segue, criando novas formas de existir, em sua força instituinte de questionar as práticas que engessam sua existência.

Referência:

FONSECA, M.A. Entre a vida governada e o governo de si. In: Cartografias de Foucault. ALBUQUERQUE, D.M.; VEIGA-NETO, A.; FILHO, A.S. (orgs.) Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008. (Coleção Estudos Foucaultianos)

(*) Luziane de Assis Ruela Siqueira – Psicóloga e Mestre em

Psicologia Institucional pela UFES.

Gilead Marchezi Tavares – Professora Adjunta do Departamento de Psicologia

e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Institucional da UFES.

Maria Pucú, a militante fiel

(*) José Ribamar Bessa Freire

Eu prometi, fiel serei por toda a vida (Hino das Filhas de Maria)

De pé, oh vítimas da fome, de pé famélicos da terra (Hino da Internacional)

A mistura do evangelho com materialismo histórico e dialético costuma dar samba, mambo, rumba, carimbó. No caso de Maria Pucú Campello, nascida em Manaus no dia 12 de março de 1927, deu toada de boi, já que em sua vida ela percorreu um caminho caprichosamente garantido: começou viajando no azul infinito, como filha de Maria, mas depois, como militante comunista, vermelhou no curral. Conto como foi. Foi assim.

Maria morava ali na Rua Manicoré, 225, no bairro da Cachoeirinha, com seus pais Raimundo Nery Pucú e Domingas Meirelles e com seus quatro irmãos – Amélia, Alberto, Evaristo e Arthur Cezar. Era um daqueles casarões, com quintal, árvores, pássaros e galinhas ciscadoras. De lá só saía para o Colégio Santa Dorotéia, onde estudou. Em 1939, com 12 anos, as freiras a recrutaram como aspirante da Pia União e alguns anos depois lhe deram a fita azul e o diploma de filha de Maria.

Foi com a fita azul no pescoço que Maria participou do Congresso Eucarístico, realizado em Manaus, em 1942, trajando o uniforme da Pia União das Filhas de Maria. Podemos imaginá-la com vestidinho branco de manga comprida, véu cobrindo a cabeça, larga faixa azul na cintura com uma ponta tocando o joelho, rosário na mão e duas medalhas – de Nossa Senhora das Graças e de Santa Inês, virgem e mártir. Na ocasião, cantou os hinos oficiais? Um deles diz:“A fita azul, será nossa bandeira, penhor de vosso puro e santo amor”. O outro: “Eu prometi, fiel serei por toda a vida”.

É como se hoje estivéssemos vendo Maria Pucú, mocinha, nos encontros das Filhas de Maria, nos retiros espirituais, novenas, missas, rezas, ofícios, hora santa de adoração ao Santíssimo Sacramento e na festa da coroação de Nossa Senhora, no mês de maio. Ela cumpria todas as obrigações: organizava no dia 21 de janeiro de cada ano a festa de Santa Inês, padroeira da Pia União, comparecia assiduamente às reuniões mensais, respeitava e obedecia ao diretor espiritual, portava-se dentro das normas de conduta cristã, demonstrava fervor eucarístico, piedade e vida interior. Enfim, seguia fielmente os estatutos da irmandade. Já era uma militante disciplinada.

Mas aí houve uma reviravolta no Brasil e em sua vida. No pós-guerra, o País se democratizou e Maria deixou o Colégio Santa Dorotéia. Concluiu o 2º grau no Barão do Rio Branco. Lá fez leituras nada religiosas dos romances de Jorge Amado: Cacau, Suor, Jubiabá. Formou-se. A disciplina e o fervor antes dedicados à Pia União das Filhas de Maria foram canalizados em outra direção. Passou a dar aulas para alunos carentes do curso primário, numa escola que ela mesma abriu na Cachoeirinha, com o nome de Humberto de Campos – autor que curtia - e também na Casa do Trabalhador do Amazonas.

Vermelhou no curral

Foi lá, na Casa do Trabalhador, que Maria trocou a fita azul da Pia União das Filhas de Maria pela bandeira vermelha do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Seu irmão Alberto Meirelles Pucú, participante da Revolta Vermelha, no Rio de Janeiro, em novembro de 1935, foi anistiado em 1946, com o fim do Estado Novo e da ditadura Vargas. Maria se engajou, então, de corpo e alma na campanha de Iedo Fiúza, candidato a presidente da República pelo PCB, recém legalizado.

Fiúza perdeu, mas o PCB elegeu Luis Carlos Prestes senador e uma bancada de 14 deputados para a Assembléia Constituinte, entre os quais Jorge Amado, Carlos Marighela e Claudino Silva, o único constituinte negro. Na crista dessa onda, influenciada pelo irmão, Maria entrou no Partidão, ocupando logo um lugar de direção, no Amazonas, ao lado de Geraldo Campello, Aldo Moraes, Jacobina, Percival e Chico.

Maria Pucú, a militante comunista, transgrediu as regras então dominantes e enfrentou preconceitos daquela Manaus dos anos 1940. Saía sozinha ou acompanhada por amigos – em sua maioria homens. Fumava na rua, freqüentava barzinho, discutia com a macharada de igual para igual, enfim, um escândalo.

Foi aí que, em 1947, o marechal Dutra cassou os parlamentares do PCB, cancelou seu registro, perseguiu e prendeu os comunistas, entre eles quase toda a direção no Amazonas, fechou a sede do Partido e reprimiu à bala qualquer manifestação. O PCB entrou na clandestinidade. A polícia vigiava permanentemente a casa de Maria, na Rua Manicoré.

Na organização da resistência, Maria Pucu continuou ativa. Visitava os presos, apoiava os dirigentes sindicais que tinham dificuldade de escrever, dava assistência às bases, redigia atas das reuniões, contabilizava as parcas finanças do Pecebão – o “ouro de Moscou”, que era como a repressão se referia aos tostões arrecadados pelos trabalhadores. Com outras companheiras, criou a Associação Feminina, em cujas reuniões se discutia matérias dos jornais comunistas que chegavam clandestinamente a Manaus: Voz Operária, Novos Rumos e documentos do Comitê Central.

Quem pesquisar a história das lutas dos trabalhadores em Manaus vai se surpreender com a quantidade de abaixo-assinados dos moradores do bairro da Cachoeirinha. Tinha o dedo da Maria Pucú que encabeçava a luta por água encanada, esgoto, luz elétrica, pavimentação de rua, reclamações contra as linhas de bonde. Toda semana tinha um abaixo-assinado.

Mas não se limitou às reivindicações imediatas. Ela e outras mulheres de comunistas presos iniciaram a luta pela anistia, pela campanha “O Petróleo é Nosso!”, realizando manifestações contra a bomba atômica e contra o imperialismo americano. Sua casa da Manicoré passou a ser referência obrigatória para as lutas populares.

No meio da luta, além de aprender e ensinar o exercício da cidadania, Maria tinha ainda de construir sua vida afetiva. Contava com vários pretendentes, um deles, apenas simpatizante do PCB, era ciumento, terrivelmente machista e implicava com a amizade dela com o Chico, dirigente do Partido, com quem ficava horas conversando na varanda. “Naquela época a coisa mais difícil numa cidade como Manaus era uma mulher ter a liberdade que eu tinha”- ela diz em depoimento à historiadora Judite Rodrigues Pucú.

Um dos freqüentadores da Casa da Manicoré – uma espécie de Vaticano dos comunistas amazonenses – era Geraldo Campello, com quem acabou se casando em 1957. “Eu brigava muito com o Geraldo, eu não aceitava, calada, suas provocações”, lembra Maria, que ia com os dois – ele e Chico - ao bar do Quintino na Rua Itamaracá, freqüentado por prostitutas, onde tomava um “cafezinho barato e vagabundo”. Ela confessa:

– “O meu casamento com o Geraldo foi um casamento político e ele sabia disso. Eu jamais me casaria com um homem que não fosse do Partido. Não houve paixão, mas achei que daria certo. Ele era secretário do Comitê Estadual. Cada um respeitava o outro. Eu saía e ele não perguntava aonde eu ia. Ficava até de madrugada em reuniões do partido e voltava sozinha. Eu gostava muito dele. Nosso casamento durou até sua morte, em 20 de janeiro de 1994”.

Filhos de Maria

O casal, junto com Belarmino Marreiro, figura histórica do Partidão, teve um papel importante na eleição de Almino Affonso como deputado federal pelo Amazonas, em 1960. “Almino chegou até nós trazido pela Alidéia. Ele era estudante, excelente orador, nacionalista, progressista, não tinha dinheiro, faltavam dois meses para a eleição e nós, comunistas do Amazonas, conseguimos elegê-lo”.

Maria relata que no período de 1955-1964, no Amazonas, o Partidão penetrou no movimento secundarista, intelectual, feminino e até no meio rural, com o trabalho realizado por seu irmão Alberto no Japiim, que ficava fora do perímetro urbano. Foi nessa época que ela recrutou Thomaz Meirelles, assassinado depois pela ditadura militar. Thomazinho era um filho político de Maria, entre outros que transitaram pela casa da Manicoré como Antenor Caldas, Felix Valois, Paivinha, Edi Monte Conrado, Anastácia, Catarino, todos eles filhos de Maria, da nossa Maria. A cada 3 de janeiro festejavam no quintal o aniversário de Prestes.

Logo após a vitória de Fidel e Che em Cuba, numa reunião onde ela era a única mulher presente, surgiu uma discussão sobre um documento do Partidão, recomendando aguardar os acontecimentos antes de se manifestar sobre a Revolução Cubana. “Eu não agüentei, dei um soco na mesa e disse que eu dava meu apoio total e irrestrito a Cuba. Eu era assim: não deixava que me dobrassem”.

O golpe militar de 1964 – segundo Maria – instaurou um “clima de incerteza e de pânico. Foi uma devassa geral, uma verdadeira caça aos comunistas. O Geraldo caiu na clandestinidade, muitos companheiros foram presos de madrugada, entre eles meu irmãoAlberto, já com uma úlcera avançada. Invadiram nossa casa. O capitão Amazonas esqueceu os óculos de grau sobre a mesa, eu peguei o martelo e quebrei todinho e joguei na privada, que era de fossa seca. Quando ele voltou, procurando, eu disse: pode revistar a casa, seus óculos não estão aqui”.

Maria e Geraldo Campello se mudaram pra Niterói, onde ela continuou o trabalho de militância política organizando a luta das mulheres até a derrubada do muro de Berlim, em 1989, o que aprofundou a crise no movimento comunista. “Depois que o partido estava se reorganizando, vem Roberto Freire, que eu admirava, e nos dá uma facada no meio do coração. Eu estava muito gripada, mas mesmo me arrastando, estive em São Paulo para erguer meu braço e dizer não ao PPS”.

Depois disso, ela e Geraldo ainda participaram de duas reuniões do Comitê Central no Rio, tentando impedir a liquidação do PCB: “Eu só sinto não poder militar como antes, mas se eu tivesse mil vidas, em todas elas eu seria uma eterna comunista”.

Ela fez sua opção preferencial pelos pobres antes da teologia da libertação. Começou sua militância cantando o hino da Pia União e terminou entoando a Internacional: “De pé, oh vítimas da fome, de pé famélicos da terra”. Faleceu em Niterói no último dia 2 de junho, depois de uma trajetória de 84 anos em que cumpriu ao pé da letra o hino oficial das filhas de Maria: “Eu prometi, fiel serei, por toda a vida”.

Maria Pucú Campelo (1927-2011), uma das nossas, foi fiel por toda a vida à luta pela transformação da sociedade. Ela “não pediu licença, apenas foi embora, dessa vida espora”,como poetou Luiz Pucu.

Maria querida, taquiprati o nosso carinho e a nossa homenagem por tua passagem pelo planeta. Daqui, do Diário do Amazonas, nós te saudamos.

P.S. 1 – A coluna agradece as informações da historiadora Judite Rodrigues Pucú no seu texto “Mulheres Memória e o PCB (Histórias de Vida)”, apresentado nas aulas do prof. Jorge Ferreira, no curso de História da UFF no final de 2000 e debatido nos dois anos seguintes.

P.S.2 – O antropólogo Gilton Mendes do Santos, da UFAM, organizou o “Álbum Purus”, editado agora pela EDUA, com ensaios sobre as etnias daquela região. Merece uma resenha.

(*) 03/07/2011 Professor e jornalista – Diário do Amazonas

Chile: tensão nas grandes alamedas, tensão na memória

Eric Nepomuceno

Como se fosse preciso atualizar a contabilidade do horror, o governo chileno acaba de divulgar uma nova cifra oficial dos mortos e desaparecidos – um neologismo criado na América do Sul para se referir aos assassinados pelo terrorismo de Estado cujos cadáveres sumiram para sempre – durante a ditadura do general Augusto Pinochet, que durou de 1973 a 1990: 3.065. Com isso, o total de vítimas – entre presos, sequestrados, torturados, executados e desaparecidos – chega a exatos 40.018. Não são contabilizados os exilados, nem os familiares das vítimas.

O número aparece no relatório de 60 páginas entregue ao presidente Sebastián Piñera na quinta-feira, 18 de agosto, por uma comissão integrada por advogados e especialistas em direitos humanos que trabalharam durante um ano e meio com rigor extremo. Tão extremo, que associações de vítimas e familiares protestaram de maneira contundente: dizem ser impossível que, de um total de 32 mil novas denúncias, apenas 9.800 tenham sido consideradas válidas.

O primeiro levantamento sobre vítimas da ditadura chilena começou a ser preparado em 1991, quando foi criada a primeira Comissão da Verdade e Reconciliação. O chamado "Relatório Rettig" limitou-se a contabilizar execuções e desaparições, e chegou a 2.279 pessoas. Em 2003 foi criada a Comissão Valech, que leva o nome do valioso bispo católico que moveu céus e terras para chegar à verdade sobre o terror dos tempos de Pinochet. O objetivo da comissão era ampliar o exame do horror. Num primeiro relatório, chegou-se a 28.459 casos de prisões ilegais, tortura, execuções e desaparecimentos. O religioso morreu durante o trabalho do grupo, que pediu mais prazo para chegar a um segundo relatório – esse, cujos resultados foram agora divulgados de maneira discretíssima pelo governo.

O tema é perigoso porque ainda paira entre os militares chilenos um incômodo mal-estar provocado por esse mergulho no passado sombrio do país. E também porque o anúncio coincide com um período de profundas turbulências enfrentadas pelo primeiro presidente de direita eleito desde o fim da ditadura. Os protestos dos estudantes que se repetem há quase quatro meses desgastaram de maneira cruel a imagem de Piñera. Não há solução à vista, e cresce a cada semana o apoio de amplos setores da população às reivindicações dos jovens, que agora marcham acompanhados por professores, funcionários públicos, donas de casa, profissionais liberais e trabalhadores.

Exigem educação pública gratuita (no Chile, as universidades públicas passaram a cobrar mensalidade na ditadura, e ninguém conseguiu reverter esse quadro; além disso, as universidades privadas, proibidas de ter lucro, ganham milhões graças à subvenção que recebem do Estado), e Piñera não teve ideia melhor que responder a eles dizendo ‘isso, todo mundo quer, mas nada é de graça nessa vida’.

Tudo isso acontece no momento em que se torna cada vez mais claro que o tão decantado modelo chileno, que deveria ser modelo para toda a América Latina – louvado pelos grandes organismos financeiros internacionais, pela direita em geral e pelos defensores do neoliberalismo em particular – revela sua verdadeira face.

Que o Chile vive um auge econômico, ninguém duvida. Mas os que se beneficiam dele estão longe de ser uma parcela ampla da população. Ao contrário: as desigualdades sociais são mais altas que a cordilheira dos Andes, mais evidentes que as montanhas nevadas e mais amplas que as grandes alamedas de Santiago.

De toda a riqueza produzida pelo Chile, 55% ficam nas mãos dos 20% mais ricos da população. Entre 2006 e 2009, a renda dos trabalhadores cresceu 1%. A dos mais ricos, 9%. Em 2006, 13,7% da população vivia na pobreza. Três anos depois, os pobres passaram a ser 15,1% – justamente no período em que a economia mais cresceu.

A estabilidade política fez do Chile o paraíso e a alegria dos investidores estrangeiros. Durante anos, o país foi considerado o mais perfeito modelo das bondades do neoliberalismo.

Ninguém parecia notar os casos de jovens que terminam a faculdade pública e depois levam dez anos pagando o financiamento que receberam para estudar. Ninguém notou o aumento da pobreza, os abismos sociais se abrindo cada vez mais.

É contra isso que os chilenos protestam. E também contra os engodos e miragens de um modelo que começou a ser desmascarado. Por trás do louvado milagre existe uma verdade: a de uma segregação social perversa e persistente, que agora explodiu e chega às ruas e alamedas de Santiago.

Quanta verdade o Brasil suporta?

As ambiguidades do projeto de lei do governo federal constituem bloqueios da política e da justiça e demonstram a urgência da participação da sociedade civil na formulação de qual Comissão da Verdade teremos e de quanta verdade o Brasil suporta.

*Edson Teles

A democracia brasileira, em cerca de 25 anos de existência, tem sido marcada pela ausência de justiça. Refiro-me à justiça escrita nas leis da Constituição Federal e recomendada pelos tratados internacionais assinados pelo Estado brasileiro. O país viveu uma impactante ditadura que deve ser medida pelo número de mortos, desaparecidos e torturados.

Seu forte efeito sobre a sociedade brasileira pode ser avaliado por características autoritárias e por certa cultura de impunidade herdados no regime democrático. Depois de mais de duas décadas do fim dos governos militares, nenhum criminoso da ditadura foi penalmente julgado. Mais ainda, após este largo período em que poderíamos ter uma democracia consolidada, o Superior Tribunal Federal confirmou que os crimes de tortura, assassinato e desaparecimento políticos são passíveis de anistia!

É neste contexto que o atual governo se esforça para escamotear uma Comissão da Verdade, com aval do Congresso Nacional, sem o compromisso de colaborar com a justiça e com a consolidação da democracia. Esta é uma afirmação fundamentada no Projeto de Lei do governo que propõe a Comissão. Para compreender a proposição, vejamos como o Estado de Direito tem sido construído no país. Podemos dizer que há três momentos originários do processo democrático: 1. A Lei de Anistia de 1979; 2. A eleição do primeiro presidente civil via Colégio Eleitoral; 3. A Constituição de 1988.

São momentos simbólicos da democracia e possuem, entre eles, ao menos duas características em comum. Por um lado, configuraram-se como saídas negociadas em salas sombrias do Congresso ou dos palácios de governo, superando ou silenciando ações dos movimentos sociais e das lutas populares. Soma-se a isto, como segunda característica, o fato de anunciarem saídas para dilemas políticos por meio da instituição de estados de exceção, momentos nos quais o ordenamento jurídico é suspenso, por algum instrumento interno às leis, em favor da “superação” de circunstâncias que poderiam gerar alguma instabilidade ao processo político e, via de regra, por meio de uma ação autoritária.

Em 1979, o movimento pela anistia surgiu como fruto da pressão popular e dos partidos de oposição, possivelmente configurando o primeiro movimento social a fazer uso do discurso dos direitos humanos em larga escala. Contudo, o governo militar do general Figueiredo impôs ao país uma lei ambígua, a qual viria a tornar-se, por confirmação da Assembléia Constituinte de 1988 e do STF, em 2010, no marco inaugural da impunidade acordada sem a participação da sociedade. Em 1977, o Congresso Nacional havia sido fechado e silenciado para que a ditadura iniciasse o processo de abertura controlada – “lenta, gradual e segura”. No ano seguinte, impôs leis de exceção ao processo eleitoral de escolha dos parlamentares que em 1979 votariam a Lei de Anistia. Isto para não citar as várias formas de repressão política, como queimar bancas de jornal, invadir redação de jornais de oposição, prender e matar militantes contrários ao regime, censurar. O movimento pela anistia ampla, geral e irrestrita foi calado pela imposição da força de atos de exceção. Os crimes de tortura, assassinato e desaparecimento político permaneceram impunes.

Próximo ao fim da ditadura, a sociedade brasileira se mobilizou no maior movimento político suprapartidário da história recente do país conhecido como “Diretas Já”. Milhões de pessoas em comícios nunca antes vistos (nem mesmo depois) foram às praças e ruas, em todo território nacional, exigir uma passagem democrática de um regime de violência para o Estado de Direito. Novamente prevaleceu a negociata. Desta vez com mais representatividade do que a de 1979, selada por quase todos os partidos, mesmo os de oposição (exceto o PT), e por segmentos importantes de instituições como a igreja católica e a mídia. Ao final, tomou posse como presidente, devido à precoce morte de Tancredo Neves, o ex-líder do partido do governo militar no período da aprovação da Lei de Anistia, José Sarney. E mais uma vez os movimentos sociais foram calados, optando-se por uma saída autoritária. Neste processo, os crimes de tortura, assassinato e desaparecimento político permaneceram impunes.

Na Assembléia Constituinte, eleita em 1986, houve uma significativa mobilização dos mais variados movimentos sociais. Fruto destas ações surgiram direitos avançados (trabalhista, do índio, da mulher, do adolescente etc.). Entretanto, alguns aspectos da nova Constituição não foram alterados em relação ao outorgado pela ditadura na Constituição de 1969. Especialmente, as questões referentes à propriedade da terra, dos meios de comunicação e das relações civis-militares. Neste último item, apesar dos esforços dos familiares de mortos e desaparecidos, todos os partidos políticos aderiram ao discurso da “politica do possível” em prol de uma necessidade maior (a “estabilidade democrática”) e autorizaram o terceiro momento de exceção na transição. Os crimes de tortura, assassinato e desaparecimento políticos permaneceram impunes.

Por que insistir na questão da impunidade dos crimes da ditadura no momento em que o Brasil aparece como economia forte e democracia consolidada? Isto se deve ao fato de que o atual governo brasileiro busca impor um projeto de lei sobre a Comissão da Verdade sem ouvir a sociedade brasileira, em especial sem dar voz às vítimas e seus familiares e, ressalte-se, por meio de um ato de exceção: a votação em regime de urgência urgentíssima, pelo qual são dispensadas as formalidades regimentais devido ao caráter inadiável ou emergencial do tema em questão. Ora, como pode ser inadiável um assunto que por mais de 30 anos tem sido ocultado por acordos necessários e emergenciais. Será que depois de mais de 25 anos de democracia a sociedade brasileira não tem vida política qualificada o suficiente para discutir como quer abordar sua história e suas consequências para o presente? Por que tanta pressa? O que torna a Comissão da Verdade uma votação inadiável neste momento?

É muito provável que a urgentíssima necessidade de aprovação do projeto nos próximos dias esteja vinculada à questão: de qual verdade ou quanto dela a Comissão irá apurar. O projeto do governo, amplamente anunciado como aceito pelas Forças Armadas, indica em seu primeiro artigo todo o problema colocado. Vejamos como este artigo começa: “Fica criada, no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, a Comissão Nacional da Verdade (...)”. No Artigo 10º se esclarece o que isto quer dizer: a Comissão da Verdade não terá estrutura, orçamento e funcionamento autônomo em relação ao poder Executivo. Ela dependerá do “suporte técnico, administrativo e financeiro” da Casa Civil. A Comissão prevista não terá independência e autonomia para a realização de seus trabalhos.

Segue o Artigo 1º: a Comissão será criada “(...) com a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas (...)”. Praticadas por quem? Será que já não é evidente para a história do país que houve uma grave e violenta ditadura no país? Por que não consta do Projeto as palavras “responsável” ou “responsabilidade”?

Bem, talvez o Estado ditatorial não tenha sido nomeado porque o restante do artigo esclareça a questão da responsabilidade. Retornemos à leitura do Artigo 1º: “(...) praticadas no período fixado no Artigo 8º. do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (...)”. O que será este Ato? Seu teor diz: “É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição (ou seja, 1988), foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares (...)” (grifos e comentário nossos). Como assim? A ditadura não foi de 1964 a 1985 (ou 1988, se a referência for a nova Constituição; ou ainda, 1989, se for a primeira eleição direta para presidente)? Então, quais violações de direitos humanos serão examinadas e esclarecidas entre 1946 e 1988?

Segundo documento do Ministério Público Federal (“Nota Técnica sobre o Projeto de Lei que cria a Comissão Nacional da Verdade”, de abril de 2011), “tal enfoque amplia demasiadamente o objeto da Comissão”, com “um risco de que a Comissão perca o foco”. O documento do Ministério Público informa que o Artigo 8º. do Ato é um dispositivo que “estipulou normas diversas (...) , pois o resultado final era o mesmo: anistia para perseguidos políticos, independente da natureza da perseguição”. Novamente, parece que o desejo de conhecer a história do país está sendo escamoteado.

O Artigo 1º do Projeto do governo continua: a Comissão irá “examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos (...) a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional” (grifo nosso). Qual reconciliação? Ainda vivemos o conflito da época da ditadura? O projeto de lei do governo, este mesmo que anuncia o Brasil como uma democracia consolidada e de economia forte, está dizendo que as relações entre civis e militares ainda existem? Que há algo de autoritário no Estado de Direito?

Merecedor de nota foi o casuísmo no trâmite do projeto da Comissão da Verdade apresentado ao Congresso Nacional, em maio de 2010, dois dias antes de iniciar o julgamento do Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos (OEA). Neste processo, o Brasil foi condenado a apurar as circunstâncias dos assassinatos e tortura de militantes da Guerrilha do Araguaia (1972-1975), localizar os corpos desaparecidos e punir os responsáveis por tais crimes.

Da mesma maneira casuística temos hoje a necessidade urgentíssima de aprovação do Projeto que ocorre próximo à reunião da Corte da OEA, momento em será avaliado se a sentença está sendo cumprida; e, não menos intrigante, às vésperas do discurso da presidente Dilma Roussef na ONU.

As ambiguidades do projeto de lei do governo constituem bloqueios da política e da justiça e demonstram a urgência da participação da sociedade civil na formulação de qual Comissão teremos e de quanta verdade o Brasil suporta.

*Edson Teles é professor de Filosofia Política na

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)