ARTIGOS

BENDITAS MULHERES! BENDITAS MÃES DE MAIO!

BENDITAS MULHERES! BENDITAS MÃES DE MAIO!

Rose Nogueira

Faz cinco anos e tudo ainda é inacreditável. Em uma semana que começou com o Dia das Mães, 493 pessoas, comprovadamente, foram assassinadas por arma de fogo em São Paulo – uma grande parte delas com os sinais clássicos de execução. Tiros de cima para baixo, nas costas, na nuca, na testa, no peito. Atiraram para matar.

Diante desse número escabroso, só aquelas pessoas muito especiais teriam a força de transformar sua dor em coragem santa: as mães que perderam seus filhos. Tanto que no dia 12, sexta-feira, o grupo Mães de Maio lança o livro Do Luto à Luta no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Depois farão uma caminhada até a praça da Sé para um culto ecumênico pela memória de todas as vítimas do episódio sem precedentes que já ficou conhecido como Crimes de Maio. Uma das madres da Praça de Mayo de Buenos Aires virá para acompanhá-las, mostrando que a dor é a mesma.

Do total de mortos, 352 eram jovens, de 11 a 29 anos, homens na quase totalidade. Mulheres foram 18, uma delas grávida de nove meses, prestes a dar à luz. A menina, ainda na barriga da mãe, também foi baleada. Um tiro pegou no seu joelhinho. E ela, mesmo dentro do aconchego do ventre da mãe, levou a mãozinha ao joelho, como se sentisse a dor no local. No laudo oficial, a menina morreu por “insuficiência materna”, e não pelos tiros. A mãe não pôde lhe garantir a vida porque morreu na hora, baleada também na cabeça. A menina já tinha nome. Seria Bianca, filha de Ana Paula, que era filha de Vera. E seu pai, que seguia pela calçada ao lado da mãe, também recebeu a carga de balas do mesmo assassino – ou assassinos.

Esse é um dos quase 500 casos daquela semana de cinco anos atrás, e sozinho já seria um escândalo por ultrapassar a barreira do desumano. Aconteceu em São Vicente, na Baixada Santista, onde também morreu Edson Rogério, filho de Débora, que teve o contra-cheque do salário que carregava no bolso manchado de sangue do tiro no peito. Ele abastecia sua moto num posto de gasolina quando os homens vestidos de preto, com máscaras ninja, chegaram e deram cabo de toda vida que houvesse por perto.

A morte por bala de calibre grosso em maio de 2006 encobriu a vida nas periferias e nos bairros mais pobres da capital, mas também de algumas cidades médias e grandes de São Paulo. Citamos dois casos horríveis da Baixada Santista porque lá fatos parecidos voltaram a acontecer no ano passado e agora nos últimos dias.

De comum, e chamou atenção, todos os lugares em que ocorreram os crimes eram pobres e todas as pessoas que morreram eram pobres, a maioria lutando pela sobrevivência. Os agentes do Estado assassinados eram soldados, investigadores de delegacias de bairro, guardas municipais, carcereiros e um bombeiro, servidores que também lutavam para viver. Segundo a polícia, foram 41. Os “outros”, os simples cidadãos que foram mortos apenas pelo fato de cruzarem com assassinos, são mais de 450. Impossível não lembrar que todos, os quase 500, um dia pesaram três quilos, foram abraçados ao nascer e mamaram numa mulher. Todos tinham os direitos garantidos, simplesmente porque um dia foram crianças que fizeram graça, meninos que foram à escola, adolescentes que se apaixonaram, homens e mulheres que talvez sonhassem – e tinham o direito de continuar vivos. Eram seres humanos.

Matou-se em São Paulo naquela semana de 2006 mais do que se mata nas guerras. Na noite de 15 de maio o toque de recolher foi uma realidade. Nunca uma notícia se espalhou tão depressa: “quem estiver na rua à noite corre perigo de vida”, informava o boca-a-boca. Escolas suspenderam as aulas, lojas, oficinas e fábricas dispensaram seus funcionários e São Paulo teve o maior congestionamento do ano às quatro da tarde, um dos poucos horários calmos no trânsito caótico da cidade. No dia seguinte a conta foi alta: a madrugada teve 117 mortos. Quem era o mocinho, quem era o bandido? Que guerra foi essa, onde o que restava de humanidade se perdia no medo? A cada dia, as manchetes dos jornais informavam com a naturalidade de quem já se acostumava à barbárie: “Polícia mata mais 90 suspeitos”... como se matar suspeitos fosse normal e permitido.

A perplexidade ainda permanece. A única palavra possível para tal perda de controle do Estado é justiça. Que seja federal, porque não podemos acreditar como de bom senso o “arquive-se”, que tem se repetido. O caminho racional é a federalização dos crimes de tortura, execução sumária e desaparecimento forçado, que continuam a acontecer em grandes proporções. É o caso da Baixada Santista.

No ano passado, em apenas alguns dias do mês de abril, quando também houve o “toque de recolher”, 26 pessoas foram executadas em Santos, Guarujá, São Vicente, Cubatão e Praia Grande. A matança só parou quando uma autoridade diplomática dos Estados Unidos aconselhou aos cidadãos de seu país que não fizessem turismo por lá, pois nada poderia garantir suas vidas. Quase vinte policiais militares foram presos, suspeitos de participação em grupos de execução, mas foram soltos em seguida. Não sabemos como andam os inquéritos.

Neste ano, novamente em abril, motos com homens vestidos de preto e máscara ninja passam atirando, ferindo e matando. Em Santos, na semana passada, a câmera de segurança de um prédio flagrou uma execução, com o motorista de um carro chamando dois homens de meia-idade, como se pedisse uma informação. Ao se dirigir ao motorista os dois foram baleados no meio da rua. Um morreu na hora, o outro ficou gravemente ferido. As imagens foram parar no noticiário das TVs pela manhã.

O que isso representa, além da perversidade? Continuamos indignados. É que somos da espécie humana e diante da impunidade que gera impunidade só podemos ter uma certeza: ficamos muito menores diante de cada tragédia dessas. Quem nos dá um pouco de grandeza ainda são as Mães de Maio. Benditas mulheres! Benditas mães!

Rose Nogueira é jornalista e presidente do Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo

FEZ-SE VINGANÇA, NÃO JUSTIÇA

FEZ-SE VINGANÇA, NÃO JUSTIÇA

Leonardo Boff

Alguém precisa ser inimigo de si mesmo e contrário aos valores humanitários mínimos se aprovasse o nefasto crime do terrorismo da Al Qaeda do 11 de novembro de 2001 em Nova Iorque. Mas, é por todos os títulos inaceitável que um Estado, militarmente o mais poderoso do mundo, para responder ao terrorismo se tenha transformado ele mesmo num Estado terrorista. Foi o que fez Bush, limitando a democracia e suspendendo a vigência incondicional de alguns direitos, que eram apanágio do país. Fez mais, conduziu duas guerras, contra o Afeganistão e contra o Irã, onde devastou uma das culturas mais antigas da humanidade nas qual foram mortos mais de cem mil pessoas e mais de um milhão de deslocados.

Cabe renovar a pergunta que quase a ninguém interessa colocar: por que se produziram tais atos terroristas? O bispo Robert Bowman de Melbourne Beach da Flórida que fora anteriormente piloto de caças militares durante a guerra do Vietnã respondeu, claramente, no National Catholic Reporter, numa carta aberta ao presidente: ”Somos alvo de terroristas porque, em boa parte no mundo, nosso Governo defende a ditadura, a escravidão e a exploração humana. Somos alvos de terroristas porque nos odeiam. E nos odeiam porque nosso Governo faz coisas odiosas”.

Não disse outra coisa Richard Clarke, responsável contra o terrorismo da Casa Branca numa entrevista a Jorge Pontual emitida pela Globonews de 28/02/2010 e repetida no dia 03/05/2011. Havia advertido à CIA e ao Presidente Bush que um ataque da Al Qaeda era iminente em Nova York. Não lhe deram ouvidos. Logo em seguida ocorreu, o que o encheu de raiva. Essa raiva aumentou contra o Governo quando viu que com mentiras e falsidades Bush, por pura vontade imperial de manter a hegemonia mundial, decretou uma guerra contra o Iraque que não tinha conexão nenhuma com o 11 de setembro. A raiva chegou a um ponto que por saúde e decência se demitiu do cargo.

Mais contundente foi Chalmers Johnson, um dos principais analistas da CIA também numa entrevista ao mesmo jornalista no dia 2 de maio do corrente ano na Globonews. Conheceu por dentro os malefícios que as mais de 800 bases militares norte-americanas produzem, espalhadas pelo mundo todo, pois evocam raiva e revolta nas populações, caldo para o terrorismo. Cita o livro de Eduardo Galeano “As veias abertas da A.Latina” para ilustrar as barbaridades que os órgãos de Inteligência norte-americanos por aqui fizeram. Denuncia o caráter imperial dos Governos, fundado no uso da inteligiência que recomenda golpes de Estado, organiza assassinato de líderes e ensina a torturar. Em protesto, se demitiu e foi ser professor de história na Universidade da Califórnia. Escreveu três tomos “Blowback” (retaliação) onde previa, por poucos meses de antecedência, as retaliações contra a prepotência norte-americana no mundo. Foi tido como o profeta de 11 de setembro. Este é o pano de fundo para entendermos a atual situação que culminou com a execução criminosa de Osama Bin Laden.

Os órgãos de inteligência norte-americanos são uns fracassados. Por dez anos vasculharam o mundo para caçar Bin Laden. Nada conseguiram. Só usando um método imoral, a tortura de um mensageiro de Bin Laden, conseguiram chegar ao su esconderijo. Portanto, não tiveram mérito próprio nenhum.

Tudo nessa caçada está sob o signo da imoralidade, da vergonha e do crime. Primeiramente, o Presidente Barak Obama, como se fosse um “deus” determinou a execução/matança de Bin Laden. Isso vai contra o princípio ético universal de “não matar” e dos acordos internacionais que prescrevem a prisão, o julgamento e a punição do acusado. Assim se fez com Hussein do Iraque, com os criminosos nazistas em Nurenberg, com Eichmann em Israel e com outros acusados. Com Bin Laden se preferiu a execução intencionada, crime pelo qual Barak Obama deverá um dia responder. Depois se invadiu território do Paquistão, sem qualquer aviso prévio da operação. Em seguida, se sequestrou o cadáver e o lançaram ao mar, crime contra a piedade familiar, direito que cada família tem de enterrar seus mortos, criminosos ou não, pois por piores que sejam, nunca deixam de ser humanos.

Não se fez justiça. Praticou-se a vingança, sempre condenável. “Minha é a vingança” diz o Deus das escrituras das três religiões abraâmicas. Agora estaremos sob o poder de um Imperador sobre quem pesa a acusação de assassinato. E a necrofilia das multidões nos diminui e nos envergonha a todos.

Leonardo Boff é teólogo e filósofo, autor de Fundamentalismo, terrorismo, religião e paz, Vozes, 2009

Direitos humanos e o acesso às informações arquivísticas: uma polêmica em torno do Projeto Memórias Reveladas .

Direitos humanos e o acesso às informações arquivísticas: uma polêmica em torno do Projeto Memórias Reveladas .

Jessie Jane Vieira de Souza

O problema do acesso às informações arquivísticas necessariamente nos propõe uma reflexão histórica sobre as reações ao Estado Absolutista nos marcos das revoluções burguesas, isto é, da revolução inglesa do século XVII e da revolução francesa do século XVIII. As teorias sobre a formação do Estado liberal e democrático, construídas a partir desses marcos, foram elaboradas na tentativa de impor limites ao poder do Estado e tal empreitada, intelectual e política, surge em clara oposição ao poder absoluto do soberano cuja vontade era, segundo Hobbes, a única fonte do direito. A pergunta que então se fazia era, se era possível limitar tal poder.

A partir desta questão foi construído o arcabouço teórico do Estado democrático e dele emergiram duas outras perguntas que são essências para o problema que pretendemos abordar. Uma diz respeito ao aparelho administrativo e burocrático deste Estado e, outra, da transparência das suas ações. Tais questões dizem respeito ao estabelecimento da participação dos cidadãos no controle e na limitação do poder exercido pelos seus dirigentes e pelos aparelhos burocráticos como questões fundamentais para o exercício da cidadania.

No século XVIII o termo burocracia foi empregado pela primeira vez para designar o poder do corpo administrativo composto pelos funcionários que serviam à monarquia absoluta. Surge, então, como sinônimo de sujeição, o burocrata como sendo aquele que detém as normas e regulamentos que sufocam as iniciativas com a sua ineficiência. Considerado, portanto, como algo naturalmente negativo na medida em que usado para prejudicar o exercício democrático.

No século XIX, a tradição técnico-jurídico de origem germânica apresentou outra concepção acerca da burocracia. Tal concepção, eivada de tecnicismo, conceitua a burocracia como sendo uma teoria e uma práxis da administração baseada em normas que definem funções, esferas de competência e critérios de carreiras no serviço público.

Mas, para a discussão que nos interessa, foi Marx Weber quem melhor adequou tal problema à analise dos arquivos públicos vistos por ele como produtos de atividades administrativas e, como tal, unidade do aparelho do Estado. O autor, ainda que utilizando a tradição do pensamento alemão, coloca a burocracia em uma dimensão diferenciada na medida em que a considera como sendo uma forma legitima de domínio e não apenas uma instancia administrativa. A este domínio Weber chamou de legal-burocrático porque legitimado pela existência de normas formais, abstratas e exercidas por uma rede burocrática que tem hierarquia, competências e regras.

No entanto, estamos falando em administração pública, o que nos obriga a refletir acerca do que vem a ser público e privado, conceitos que se originaram em períodos históricos diferentes e que têm, no ocidente, relações dicotômicas. Na verdade esta é uma discussão que vem desde a antiguidade, mas, nos interessa abordá-la somente no mundo contemporâneo, observando particularmente as repercussões desta polaridade na pratica arquivística.

Interessa-nos, sobretudo, o binômio que se forma a partir do século XVIII, quando começa a ser forjada a idéia de espaço público, separado do privado, como conseqüência do Estado Burguês em formação. Todavia, isto não significa que também esta dicotomia tenha surgido somente a partir do Século das Luzes porque a idéia tem sua origem na Polis grega e pode ser pensada como sendo mais uma apropriação que os modernos fizeram da tradição clássica.

Das relações entre o que é público e privado emergem duas concepções básicas, isto é, público significando aquilo que é comum a todos, aquilo que afeta a todos; e privado se referindo a um individuo, afetando a interesses particulares, pessoais ou familiares. Interesse público como sendo aquilo que é acessível a todos, que é manifesto. Em oposição, o privado como sendo que é reservado a determinados círculos de pessoas e, no limite, o que é secreto.

E nessa dimensão filosófica podemos introduzir a analise de alguns aspectos históricos e conceituais sobre os chamados Direitos Humanos.

Os juristas de origem latina fazem uma distinção básica entre direitos naturais e direitos positivos e, os de origem anglo-saxônica, distinguem os direitos morais dos direitos legais. Todavia, apesar de tais distinções, a palavra direito, como direito subjetivo, faz referência a um sistema normativo, seja ele chamado de natural ou moral, de jurídico ou positivo.

Apesar destas controvérsias, os direitos do homem podem ser analisados sob duas perspectivas:

1 – Historicamente os direitos surgem a partir do século XVII e em certas circunstâncias. Nascem como resultante das lutas em defesa de novas liberdades e contra velhos poderes. São, portanto, conquistados gradualmente. Surgem no Estado moderno como fruto da relação política entre o Estado e o cidadão ou entre o soberano e o súdito. Surgem e se firmam como direitos do individuo em face do poder do soberano no Estado absolutista e representam a emancipação do poder político das amarras tradicionais do poder religioso por meio da liberdade religiosa e da emancipação econômica dos indivíduos do jugo do poder político mediante a liberdade de iniciativa econômica.

Tais direitos, chamados de direitos de primeira geração, estão contidos na Declaração da Virginia, em 1776, e na Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos Cidadãos, de 1789, e são considerados com sendo inerentes ao individuo e, como tal, precedem ao contrato social. São os chamados direitos individuais que podem ser exercidos coletivamente no momento em que um grupo de pessoas concorda em convergir seus direitos individuais em uma mesma direção. Por exemplo, quando um grupo de pessoas se associa em um partido ou sindicato. Neste caso exercem o direito de associação. Este direito, no século XIX, foi incorporado à doutrina liberal e, com isto, se reconheceu um aspecto fundamental para a prática da democracia.

Os direitos de segunda geração, já reconhecidos na constituição francesa de 1791, dizem respeito à participação no bem estar social e estão previstos no ‘estado de bem estar social’ e são aqueles direitos de credito individual em relação à coletividade e se referem à saúde, ao trabalho, à educação e têm o Estado como sujeito passivo porque foi na interação entre governantes e governados que a coletividade assumiu a responsabilidade de atendê-los. No entanto, o titular destes direitos continua sendo o individuo e. por isto, são considerados direitos de primeira geração.

Na realidade existe uma complementaridade entre os direitos considerados de primeira e de segunda geração, já que estes últimos asseguram as condições para o exercício dos primeiros.

Na atualidade já se fala em direitos de terceira e quarta geração e se relacionam aos direitos de grupos humanos como a família, a nação, as coletividades regionais as etnias e à própria humanidade. É o direito a paz, ao desenvolvimento econômico e ao meio ambiente.

Desta condição histórica podemos inferir que o elenco de direitos continua a se modificar de acordo com as carências e dos interesses das classes sociais. São, portanto, produtos das demandas sociais disputadas e conquistadas pelas sociedades.

2 – Isto significa que, além da sua historicidade, os direitos não são homogêneos, isto é, porque entre os direitos compreendidos nas declarações e nas leis há pretensões muito diversas entre si e até mesmo incompatíveis. Podemos então dizer que em muitas circunstancias existem competições entre os direitos, o que pode implicar em opções.

Antecipado na declaração francesa de 1789 e presente na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, o direito à informação tem sido considerado por alguns juristas como sendo um direito de primeira geração.

A declaração francesa afirmava, no seu artigo 10, a liberdade na comunicação de idéias e opiniões e, no artigo 11, declarava que este era dos direitos mais preciosos do homem. Na Declaração Universal, de 1948, o direito à informação, contemplada no artigo 9, afirma que todo individuo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser reprimido pelas suas opiniões e de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e idéias por qualquer meio de expressão.

Em 1973 as organizações sindicais francesas foram além ao proporem as bases para uma carta do direito à informação. Neste documento afirmavam que a declaração universal terminou por gerar alguns obstáculos ao pleno exercício do direito à informação já que somente a liberdade de imprensa não garante, na sociedade moderna, informação aos cidadãos.

Alguns autores sugerem que modernamente o direito à informação seja considerado como um direito autônomo e identificam o direito a ser informado como algo que está presente até mesmo na Encíclica Pacem in Terris, de 1963, escrita sob o pontificado de João XXIII. Nesta encíclica o papa estabelece a diferença e a complementaridade entre o direito à informação, conforme a Declaração de 1948, e o direito a ser informado ao declarar que todo homem tem direito à informação verídica sobre os acontecimentos públicos. O papa Paulo VI, ao participar de um seminário organizado pela ONU sobre o direito à informação, afirmava que o direito a informação é um direito universal, inviolável e inalterável do homem moderno, posto que fundado na natureza humana.

Outro aspecto deste mesmo problema é o conceito de mentira e verdade. Todavia, aqui não se trata de uma discussão filosófica, mas de tratá-la na sua relação com os preceitos da publicidade e do direito à informação. Aquilo que Celso Lafer identifica como sendo “o poder oculto, que se esconde nos segredos de Estado, e o do poder que oculta, valendo-se da mentira.” Para a problemática que estamos tratando, o primeiro aspecto é fundamental ao considerarmos a oposição que se estabelece entre o direito à informação, o principio da publicidade e o segredo entendido como ocultamento do que positivamente se conhece.

Neste caso não se trata simplesmente de uma oposição entre verdade e mentira mas o segredo, aquilo que não se torna público ainda que todos saibam o que ocorreu. Ainda que as informações estejam eivadas de ideologia ou até mesmo de propaganda as lacunas não podem transformar uma informação na ausência dela mesma. Estas lacunas só podem suscitar interrogações que demandem novas informações. O repúdio ao segredo deve ser fundamental para o exercício da cidadania.

Diante desta questão cabe perguntar se existe alguma circunstância em que o uso do segredo seja legitimo. Mas para que possamos responder a esta pergunta faz-se necessário definirmos as características da informação arquivística, das instituições arquivísticas e proceder a analise dos aspectos jurídicos e práticos do acesso público aos documentos.

Em primeiro lugar, cabe uma definição sobre o que vem a ser um arquivo. Segundo o Conselho Internacional de Arquivos o arquivo é um conjunto de documentos, quaisquer que sejam as suas datas, suas formas ou seus suportes materiais, produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, no desempenho de suas atividades.

Mesmo com algumas nuances, esta tem sido considerada a síntese do conceito de arquivos. Desde o século XIX, as características básicas dos arquivos mantêm-se inalteradas e dizem respeito a um conjunto orgânico de documentos produzidos por uma determinada atividade jurídico-administrativa que possuam um caráter testemunhal.

Portanto, existem dois níveis de informações contidas nos arquivos: aquela presente no documento isoladamente e aquela expressa no conjunto dos documentos e que muito revelam sobre a instituição que produziu aquele fundo documental. Por exemplo, os arquivos dos Departamentos de Ordem Político e Social revelam como cada brasileiro teve sua privacidade invadida e, ao mesmo tempo, revela como o Estado brasileiro agia sobre o conjunto da sociedade.

Nesta perspectiva os arquivos são instrumentos e, ao mesmo tempo, subprodutos das atividades institucionais e pessoais. Portanto, os documentos arquivísticos são fontes essenciais de informação e prova. E por isso têm que ser produzidos, recolhidos, tratados, preservados e publicizados. O acesso é a garantia fundamental para que o conjunto da sociedade e os indivíduos possam exercer direitos.

Nesse aspecto devemos assinalar que os registros documentais arquivisticos devem ter autenticidade, organicidade, inter-relacionamento, unicidade. Obedecendo a estas características, os registros arquivísiticos além das necessidades do exercício do direito e da escrita da história, também servem para dar transparência às ações do Estado. Dizem respeito ao principio da responsabilidade em relação ao presente e ao passado e, do ponto de vista governamental, diz respeito às necessidades políticas e administrativas. No entanto, é importante ressaltar que os pesquisadores devem submeter tais documentos a uma rigorosa critica interna, já que a sua veracidade depende das circunstâncias em que foram produzidos e preservados.

Historicamente o acesso aos documentos arquivísticos se inscreve no contexto ao qual já nos referimos e está essencialmente relacionado aos direitos humanos em geral no qual se incorporou o direito à informação.

Todavia, este acesso só se tornou uma questão após a Revolução Francesa e mais especificamente depois da criação do Arquivo Nacional Francês e da proclamação do direito público ao acesso às informações contidas naquele arquivo. A abertura dos arquivos franceses ao público, determinada pela Lei Messidor, do Ano II, decreto de 1974, representou um primeiro passo no sentido de se considerar a informação como um direito civil.

Ao longo do século XIX, com a consolidação dos ideais revolucionários e de uma visão positiva da história, a demanda pelo acesso aos arquivos contribuíram para alargar a proclamação original. Os historiadores românticos e positivistas acreditavam que encontrariam nos arquivos a verdade sobre o passado. Esta crença atribuía aos Estados Nacionais o dever de manter estes arquivos e dar acessibilidade a eles. No entanto, este acesso era franqueado aos historiadores do Estado, ou que buscavam construir a idéia de nação, ou àqueles que estavam incorporados ao aparato estatal. Os arquivos nacionais, como próprio nome indica, eram espaços para guardar a memória do Estado.

Durante a primeira metade do século XX, imperou a mesma visão e foi somente após a segunda grande guerra que ocorreu uma mudança significativa no conceito de acesso aos documentos públicos. Tal mudança ocorre na Inglaterra e na França por conta das demandas por direitos resultantes do holocausto. E a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, transformou o acesso em direito democrático de todos os cidadãos e não mais uma reivindicação dos historiadores.

Lentamente os paises ocidentais foram reconhecendo e incorporando este direito. Em 1951, a Finlândia estipulou que, em principio, qualquer documento produzido pela administração pública deveria ser acessível a todo cidadão. Em 1966 os Estados Unidos promulgaram o Freedom of Information Act, que se constituiu em um novo marco na conquista do pleno direito ao acesso aos documentos arquivísticos. A partir desta lei, vários paises têm adotado o mesmo principio, isto é, definem os documentos que devem ser exibidos ao cidadão e aqueles que cuidadosamente devem ser excluídos deste acesso. Criando, portanto, regras claras sobre os procedimentos no que diz respeito ao acesso e dando publicidade àquilo que deve ser excluído deste direito. Tais procedimentos devem ser baseados em fundamentos legais que definam os prazos para que tais documentos tenham seu tempo de sigilo desclassificado. Tais documentos dizem respeito à segurança nacional ou a ordem pública, à vida privada ou documentos relativos a segredos de justiça. Todavia, faz-se necessário definir o que vem a ser cada um destes itens e como os mesmo se relacionam com os interesses públicos.

No Brasil ainda estamos longe dos marcos inaugurados pelo Freedom of Information Act e de um consenso do que vem a ser acesso. A nossa primeira lei de arquivos data de 1991 quando então se constituiu um corpo normativo em torno do qual os arquivos públicos passaram se organizar e disponibilizar os seus acervos ao publico.

Estavam dados os instrumentos legais a partir dos quais os documentos públicos seriam classificados ou desclassificados. No entanto, com o decreto n., que ampliou os prazos para desclassificação, criou- se uma grande confusão em torno da questão já que imediatamente vários arquivos passaram a vedar acesso a fundos documentais que há anos haviam sido franqueados ao público. Falo especificamente dos acervos relativos às policias políticas que nos anos de 1990 foram transferidos para os arquivos estaduais e que, desde o citado decreto, passaram novamente a ser alvo da cultura do segredo. Em que pese o fato do acesso a estes acervos sempre tenha sido diferente em cada instituição arquivísitca, esperava-se que no âmbito do projeto Memórias Reveladas fossem adotados critérios uniformes.

Tais acervos, alguns produzidos há 70 anos e outros há mais de quarenta anos, não estão classificados e podem ser objeto de uma ação, por parte da Presidência da República, de uma portaria que garanta segurança jurídica aos operadores das instituições arquivísticas. Com esta portaria o Arquivo Nacional pode, utilizando experiências já consagradas, construir procedimentos burocráticos para que todos os acervos que se encontram sob a rubrica do projeto Memórias Reveladas possam ser consultados mediante um termo de responsabilidade a ser assinado pelo cidadão, seja ele pesquisador, jornalistas ou aquele que esta em busca de direitos.

Para o amplo acesso a esta documentação não é necessário que o Congresso Nacional vote nenhuma lei especifica. Com tal afirmativa não estou querendo dizer que o Brasil não necessita de uma legislação de acesso semelhante ao Freedom of Information Act, algo que garanta o direito pleno e universal à informação produzida pelo Estado. No Congresso Nacional tramitam vários projetos que tratam desta questão e todos podem ser acessados na página do Conselho Nacional de Arquivos.

No entanto, não é salutar confundir a reivindicação por acesso às informações contidas nos acervos documentais produzidas durante o regime militar, e que já se encontram desclassificas e custodiadas pelos Arquivos, com o direito ao acesso às informações contidas nos arquivos correntes ou intermediários. O direito ao acesso a estes documentos também deve ser garantido dentro de regras que distingam informações relativas à segurança nacional ou ao direito à imagem individual.

A atual polêmica, gerada em torno do Projeto Memória Reveladas, centra-se nestas questões. De um lado, aqueles que entendem que o acesso às informações contidas na documentação produzida pela policias políticas já foi desclassificada e, portanto, deve ser acessível à cidadania. Para estes, os acervos que se encontram no âmbito do Projeto Memória Reveladas devem adotar um mesmo critério de acesso, isto é, que seja elaborado um termo de responsabilidade no qual todo cidadão que queira acessá-los se comprometa a não utilizar as informações ali contidas para denegrir a imagem de pessoas sob pena de responderam judicialmente por tal ato. Este procedimento há anos tem sido utilizado pelo Arquivo Publico do Estado de São Paulo e nunca a instituição não foi acionada judicialmente por qualquer cidadão.

Todavia, o mais importante é a compreensão de que toda esta documentação foi, em grande parte, produzida sob tortura, por atividades policiais ilegais e que não podem ser tomadas como verdade. Na realidade a critica interna a todo e qualquer documento deve ser observada e é fundamental que o cidadão observe que todas as informações arquivísticas devem ser cruzadas com outras fontes para que, só então, possa ser considerada como sendo a aproximação possível da verdade histórica.

Todavia, os operadores dos arquivos, os burocratas tratados na dimensão webberiana, se sentem ameaçados na sua atividade porque entendem que esta documentação contém verdades que devem ser mantidas sob sigilo. Acreditam que estes fundos documentais trazem informações que podem macular a imagem de pessoas ou podem revelar segredos que, se expostos, podem gerar processos na justiça contra eles, os funcionários dos arquivos. Para estes profissionais enquanto o Congresso Nacional não votar uma ampla lei de acesso esta documentação só pode ser acessada por aqueles que comprovaram titularidade. No entanto, é de domínio público que, em muitos casos, o acesso tem sido franqueado àquelas, pessoas jurídicas ou físicas, que detenham capital social suficiente para demandarem direitos patrimoniais.

É a nossa tradição normativa que sempre clama por textos legais. E importante que saibamos que no Brasil os impedimentos ao acesso não são exclusivamente de ordem legal. Outros obstáculos se apresentam e estão basicamente referidos a interesses que por vezes estão nas sombras e o segredo pode ser entendido como ocultamento do que positivamente se conhece. É o caso da reiterada negativa das Forças Armadas em entregar à cidadania os documentos produzidos ao longo da sua historia e, em particular, durante o período ditatorial. Trata-se de ocultar o que se sabe, mas ainda não se conhece na sua plenitude. E isto é fundamental para que possamos refletir sobre o nosso futuro.

Porque a documentação produzida nos porões da ditadura militar se encontra ‘desaparecida’? Sabemos que ela pode ser acessada nos sites dos sobreviventes ou aderentes dos perpretadores dos direitos humanos daquele período. Eles são custodiadores desta documentação? Não há nenhuma censura no seu uso por nos sites dos sobreviventes do regime, estes a divulgam como sendo a verdade histórica do nosso país.

Penso que a reflexão acerca do acesso reflete o nosso compromisso com o alargamento da democracia e que, por isso, é tão difícil a sua compreensão. Não se trata de um problema arquivístico, como pensam alguns, mas de uma alguma coisa que tem a ver com os direitos fundamentais e, como tal, garantida pela constituição de 1988.

Jessie Jane Vieira de Sousa

Professora da UFRJ

- Esta reflexão baseia-se nos textos produzidos pela professora-doutora Maria Odila.

-Lafer, Celso, 1991, p.34-35.

TODOS TEMOS QUE LEMBRAR

TODOS TEMOS QUE LEMBRAR

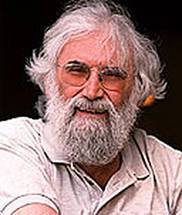

O jornalista Luiz Cláudio Cunha,

defensor dos direitos humanos,recebendo o título de Notório Saber: "Fico irritado com o discurso de que buscar a verdade é revanchismo"

Luiz Cláudio Cunha

O jornalismo é a atividade humana que depende essencialmente da pergunta, não da resposta. O bom jornalismo se faz e se constrói com boas perguntas. O jornalismo de excelência se faz com excelentes perguntas.

A pergunta desafia, provoca, instiga, ilumina a inteligência, alimenta o pensamento. Ao longo de milênios, o homem evoluiu seguindo a linha tortuosa de suas dúvidas, das perguntas que produziam respostas, das respostas insatisfatórias que geravam novas questões, que provocavam mais incertezas, mais perguntas.

Perguntando, o homem saiu da caverna, cresceu, evoluiu e se definiu como ser pensante. O homem se agrupou em tribos, criou hábitos, estabeleceu regras de convívio, preservou a espécie, expandiu habilidades, depurou a fala, criou a escrita, disseminou experiências, inventou ferramentas, desenvolveu recursos, ganhou qualidade de vida, garantiu o alimento para o corpo e para o espírito. Um processo civilizatório irrefreável sempre escoltado por perguntas, outras perguntas, mais perguntas.

Este nobre recinto, a universidade, é o santuário desta saudável circunstância humana: a busca incessante pelo conhecimento, pela informação, pelo saber. O ambiente universitário resume nos últimos dez séculos, desde a pioneira escola italiana de Bolonha, o ofício incessante do cérebro humano iluminado por sua ancestral e redentora curiosidade. Aqui, como no jornalismo, cultiva-se o princípio desafiador do ceticismo e se estimula a dúvida sistemática que realimenta o conhecimento. Posso dizer, portanto, que me sinto em casa.

Este é o lugar, este é o momento para lembrar que aqui -- na universidade -- se faz o bom combate da dúvida, da luz e da ciência contra as certezas, as trevas e as crendices das religiões que tentam submeter o pensamento criador pelo conformismo da fé ou pelo fanatismo destruidor dos sectários. A ameaça se faz maior quando o Estado laico assiste, inerte, a invasão da mídia eletrônica por instituições religiosas que compram espaços e vendem milagres em rádio e TV, maldizendo regras da concessão pública de meios de comunicação que deveriam estar imunes a credos e a pregadores de telemarketing.

Sem maiores perguntas, o Brasil e suas instâncias do poder temporal assistem de joelhos ao choque de credos numa área de interesse direto do jornalismo e do distinto público: a mídia eletrônica. A igreja católica agrupa mais de 200 rádios e quase 50 emissoras de TV, contra 80 rádios e quase 280 emissoras de oito braços do ramo evangélico. A postura mais agressiva dos pastores acua padres e fiéis da maior nação católica do mundo. Entre 1940 e 2000, os católicos caíram de 95,2% para 73,8% entre os brasileiros, enquanto os evangélicos saltaram de 2,6% para 15,4%. A explosão de 50% apenas na última década coincide com a compra da Rede Record em 1989 pela Igreja Universal.

A overdose de pregadores que já ocupam as manhãs e o horário nobre das TVs abertas deve piorar ainda mais: os quatro maiores grupos evangélicos disputam agora o horário da madrugada em rede nacional do Grupo SBT. O combalido Sílvio Santos topa tudo pelo dinheiro farto dos pastores, que negociam o aluguel mensal da telinha por R$ 20 milhões. Os usos e abusos dessa invasão nada silente e sempre sonante despertam uma pergunta no repórter mais crédulo: até onde isso vai?

Cinco séculos antes de Cristo, a dúvida sobrevoou a cabeça de um general ateniense: por que os sobreviventes de uma epidemia não sucumbiam aos surtos posteriores da doença? Ele não sabia, mas percebeu ali os fundamentos do que a ciência mais tarde reconheceria como o sistema imunológico do organismo. O conflito de 27 anos entre Atenas e Esparta acabou e o general, que também se curou da praga do tifo, teve força e talento para escrever oito volumes sobre a Guerra do Peloponeso, o clássico de Tucídides que é tido como o primeiro trabalho acadêmico em História. Ao contrário de Heródoto, seu ilustre predecessor, Tucídides registrava a história como produto das escolhas e das ações dos seres humanos, não como resultado da ira dos deuses. Desprezando lendas, superstições e relatos de segunda mão, Tucídides preferia ouvir testemunhas oculares e entrevistar participantes dos eventos, desprezando a suposta intervenção divina nos assuntos humanos.

Com o faro de jornalista e o rigor de historiador, Tucídides eternizou a 'Oração Fúnebre' de Péricles, o maior dos gigantes da Era de Ouro de Atenas, na fala onde o estadista exalta os mortos e defende a democracia: "Toda a Terra é o sepulcro dos homens famosos. Eles são honrados não só por colunas e inscrições em sua própria terra, mas também em terras estrangeiras por monumentos esculpidos não em pedra, mas nos corações e mentes dos homens", exaltou Péricles.

Assim, Tucídides pode ser considerado de fato o primeiro repórter da história, mesclando nele as virtudes e os atributos que a academia identifica no profissional da imprensa: o historiador do presente, o repórter da atualidade que, pelo conhecimento acumulado, acaba de fato registrando a história do passado que vai prevalecer no futuro. Como fez o repórter Tucídides, que transpôs a crônica contingente de seu tempo para a lembrança imanente de todas as gerações.

Senhoras e Senhores,

A memória da humanidade é um patrimônio de todos e de cada um de nós. Nem sempre sabemos, mas todos lembramos. Todos precisamos lembrar. O jornalista, como o historiador, além de lembrar, tem o dever de contar.

Minha geração dos anos 1950 é marcada por uma tragédia: a ditadura mais longa da história brasileira.

Eu era uma criança de 12 anos quando irrompeu o golpe de março de 1964. Mas, como as crianças da escola de Realengo, já tinha a idade suficiente para reconhecer a violência, para sofrer o trauma, para sentir o medo. Os efeitos do longo pesadelo de 21 anos se projetaram no calendário. Meu primeiro voto para presidente da República só aconteceu quando tinha 38 anos. Cassaram nossa cidadania, limitaram nossa liberdade, calaram nossos amigos, exilaram nossos líderes, machucaram nosso povo.

Atacaram com violência maior o que mais assusta os tiranos: a universidade, o santuário do conhecimento, a trincheira do livre-pensamento, a sede da consciência crítica. Profanaram o espaço desta universidade, a Universidade de Brasília, a academia que estava no coração da nova ordem sem coração, o regime que combatia a força das ideias pela ideia da força armada, desalmada, desatinada.

Um regime que expurgou da UnB seus dois primeiros reitores, nomes primeiros da educação e do compromisso ético com a escola e com a liberdade do pensamento: Darcy Ribeiro, criador e fundador da UnB, e Anísio Teixeira, lançador do movimento da 'Escola Nova' – uma escola que enfatizava o desenvolvimento do intelecto e a capacidade de julgamento. Juntos, Darcy e Anísio assentaram os pilares desta universidade. Anísio inventou na Liberdade, o bairro mais populoso e pobre de Salvador nos anos 1940, a 'Escola Parque', que tinha padaria, um jornal diário e uma rádio comunitária por alto-falante, com médico e dentista e turno integral para as crianças. O modelo revolucionário inspirou Darcy a criar os CIEPs anos depois, no Rio de Janeiro. Anísio também ajudou a fundar a SBPC e a CAPES e dirigiu o INEP, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, onde defendia o fim do ensino religioso obrigatório nas escolas.

A nova ordem que trazia a desordem institucional afastou ambos, Darcy e Anísio, da UnB, de Brasília, das escolas, dos jovens, do país. Em 12 de março de 1971, auge da violência do mandato do notório general Médici, Anísio desapareceu no Rio, depois de visitar o amigo Aurélio Buarque de Holanda. Os militares disseram que ele estava detido, mas não informaram o seu paradeiro. Dois dias depois, seu corpo foi encontrado, sem sinais de queda nem hematomas, no fundo do poço do elevador do prédio de Aurélio, na praia de Botafogo. Causa da morte: 'acidente'. Aqueles eram tempos estranhos, muito estranhos, quando nem os acidentes deixavam rastro.

Pensadores e mestres como Darcy e Anísio resumem bem a história do país e da UnB. E nenhum estudante simboliza melhor esta universidade do que o primeiro lugar em Geologia do ano de 1965, um jovem goiano de 18 anos chamado Honestino Guimarães. É um dos 144 desaparecidos políticos do país. Presidente da Federação dos Estudantes Universitários de Brasília, foi preso pelo Exército e expulso da universidade por reagir à invasão do campus da UnB em 1968. Caiu na clandestinidade com o AI-5, chegou à presidência nacional da UNE e foi preso em outubro de 1973.

A jornalista brasiliense Taís Morais fez as perguntas certas e, no seu livro Sem Vestígios (Prêmio Jabuti de 2006), descobriu o macabro trajeto final de Honestino, percorrendo todo o alfabeto de siglas letais da repressão brasileira: detido no Rio de Janeiro pelo CENIMAR (Centro de Informações da Marinha), trazido a Brasília pelo CIE (Centro de Informações do Exército), torturado durante cinco meses no PIC (Pelotão de Investigações Criminais, no subsolo do prédio do Comando do Exército, na Esplanada dos Ministérios) e levado em fevereiro de 1974 a Marabá num jatinho fretado da Líder Táxi Aéreo por quatro agentes do CIE liderados por um certo major-aviador Jonas, do CISA (Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica).

Lá, no sul do Pará, Honestino foi executado e enterrado na selva pelas tropas que combatiam a guerrilha do Araguaia. Honestino desapareceu aos 26 anos, mas o hoje coronel-aviador da reserva (R-1), com nome, sobrenome e endereço conhecido, circula sem chamar a atenção por Brasília, sem que nenhum jornalista se aproxime dele para fazer uma simples e básica pergunta: − Coronel Jonas, o que aconteceu com Honestino?

Juntos, Darcy e Anísio, as duas referências maiores da UnB, não permaneceram mais do que 25 meses à frente da universidade. O mais longevo reitor em Brasília resistiu no cargo 106 meses, quase nove anos.

Resistiu porque era um militar, um interventor, um duro preposto da nova ordem que desprezava a velha ordem democrática: José Carlos Azevedo, o novo reitor, era um capitão-de-mar-e-guerra da Marinha, o que não deixa de ser simbólico da visão estreita que a ditadura tinha da universidade. Ele desembarcou na UnB em maio de 1976, uma semana após o Dia Nacional de Lutas contra Prisões Arbitrárias. O capitão começou punindo os estudantes, eles reagiram com uma greve de quatro meses e Azevedo chamou a PM. Era a quarta invasão armada do campus, desde o golpe de 64. Mais de mil estudantes foram expulsos, assim como professores de esquerda. Homem de confiança do CENIMAR que sequestrou Honestino, o capitão-reitor ainda convocaria mais duas vezes a polícia-militar para sustentar sua gestão de mão-de-ferro, que só acabaria em março de 1985, três dias antes que o último general da ditadura, seu amigo João Figueiredo, deixasse o Planalto pela porta dos fundos para não passar a faixa ao sucessor civil.

Os grandes homens, como dizia a oração de Péricles, estão guardados em nossos corações e mentes, mas também esculpidos na pedra dos monumentos, dos museus, das escolas. Aqui mesmo temos a Fundação Darcy Ribeiro, o Pavilhão Anísio Teixeira, a revista Darcy e o recém-inaugurado Memorial Darcy Ribeiro, que ele mesmo -- fiel ao seu estilo sedutor -- batizou como 'Beijódromo'. O Diretório Central dos Estudantes da UnB tem o nome de Honestino Guimarães, que ainda batiza o Museu Nacional, projeto de Niemeyer em forma de cúpula na Esplanada dos Ministérios.

O capitão Azevedo morreu em fevereiro de 2010, adornado por um indulgente perfil no obituário do Correio Braziliense: "Um servidor da educação como ninguém, um cientista exato e um humanista completo”, definiu o jornal, confirmando a piedosa tradição brasileira de maquiar biografias pela mera fatalidade da morte. Apesar da generosidade do retrato, o reitor-interventor não tem um só espaço com seu nome na UnB que ele ultrajou.

Todos precisamos lembrar.

Eu, como jornalista, tenho o dever de contar.

Senhoras e senhores,

A construção desse mundo, vasto mundo, é feita no dia a dia pelos pequenos gestos e pelas grandes ações dos homens, grandes ou pequenos. O filósofo estadunidense Ralph Waldo Emerson (1803-1822) dizia: "Na verdade, não existe história; apenas biografia". As revoluções, as guerras, os levantes, as tragédias, as epopeias, os movimentos de massa, ontem como hoje, são produto de homens e mulheres que deram um passo à frente e desataram ações e reações que nem eles mesmos previam ou mediam. Seus nomes às vezes se diluem na multidão e se dissolvem na voragem dos fatos, mas eles estão lá, cedo ou tarde resgatados do anonimato pelo historiador meticuloso ou pelo repórter curioso.

A insurreição bolchevique que subiu as escadarias do Palácio de Inverno de São Petersburgo, em 1917, ganhou cara, nome, calor humano e dimensão histórica pelo relato apaixonado de uma testemunha ocular, o repórter John Reed, que inaugurou o jornalismo moderno com a descrição eletrizante daqueles dez dias que abalaram o mundo. É uma das dez melhores reportagens do frenético século 20, segundo a avaliação de jornalistas e universidades dos Estados Unidos.

A melhor reportagem de todas, por aclamação, é o acurado resgate que o repórter John Hersey fez sobre um minuto decisivo na história do mundo: 8h15m da manhã de 6 de agosto de 1945, quando a primeira bomba atômica pulverizou instantaneamente 100 mil pessoas em Hiroshima. Meses depois daquele súbito clarão que deu à humanidade a percepção de seu próprio fim na treva da era nuclear, Hersey reconstruiu aquele inferno pela biografia de seis sobreviventes que recontavam a história.

Trabalhou cerca de duas semanas no Japão para fazer as perguntas necessárias e outros 50 dias nos Estados Unidos para escrever sua enxuta reportagem de 31.347 palavras. Hersey extraiu do evento mais desumano de todas as guerras o relato mais pungente da dignidade humana. Hiroshima era uma reportagem tão fascinante que o editor da revista semanal The New Yorker, conhecida pela excelência e rigor de seus trabalhos de qualidade literária, não conseguiu quebrar o texto – e tomou a histórica decisão de publicar todo o material de Hersey numa única edição da revista, a de 31 de agosto de 1946, toda ela dedicada àquele monumento jornalístico construído sobre os escombros de uma barbárie.

Duas perguntas cruciais definem aquele momento único da história. Nenhuma delas foi feita por jornalistas.

Meses antes de a bomba cair em Hiroshima, os Estados Unidos planejavam a maior operação militar da história: a invasão terrestre do Japão. A Operação Coronet, na região de Tóquio, previa o desembarque em março de 1946 de 25 divisões de Exército, o dobro do contingente que invadiu a Normandia. A Operação Olympic, no sul da ilha, reuniria em novembro de 1945 a mais fantástica armada da história: 42 porta-aviões, 24 encouraçados, 400 destroieres.

Todo esse levantamento ruiu em 16 de julho com o sucesso de Trinity, a primeira bomba nuclear da história, detonada na área secreta de testes no deserto de Alamogordo, no estado americano do Novo México. Nas Filipinas, um coronel entrou apressado na sala do comandante supremo aliado do Pacífico, general Douglas MacArthur, para lhe dar a notícia da bomba. Desolado com o virtual abandono de meses de exaustivo planejamento, o coronel, num último esforço para salvar seu trabalho, fez a primeira pergunta:

– General, e se a bomba não funcionar?

MacArthur pensou, tirou da boca o cachimbo de espiga de milho que copiou do poderoso Popeye e mirou no horizonte, como quem via além da guerra que morria, como quem antevia a paz que nascia. O general respondeu com outra pergunta:

– E se funcionar, coronel? E se a bomba funcionar?

A bomba, como se lê no relato de John Hersey, funcionou em 6 de agosto em Hiroshima. E funcionou outra vez, três dias depois, em Nagasaki. Ao meio-dia de 15 de agosto de 1945, pela primeira vez na história, os súditos do Japão ouviram pelo rádio a voz precária do seu Imperador anunciando a capitulação num japonês formal que a população mais simples não entendeu claramente. "Resolvemos abrir caminho para uma paz geral para todas as gerações vindouras, suportando o insuportável e sofrendo o insofrível", disse o imperador Hiroíto.

Em tempos insuportáveis e sofríveis, as dúvidas são ainda maiores.

O Brasil da ditadura era um país assustado, acuado, abafado, apequenado.

A prepotência não permitia perguntas para números sem resposta: 500 mil cidadãos investigados pelos órgãos de segurança; 200 mil detidos por suspeita de subversão; 50 mil presos só entre março e agosto de 1964; 11 mil acusados nos inquéritos das Auditorias Militares, 5 mil deles condenados, 1.792 dos quais por 'crimes políticos' catalogados na Lei de Segurança Nacional; 10 mil torturados apenas na sede paulista do DOI-CODI; 6 mil apelações ao Superior Tribunal Militar (STM), que manteve as condenações em 2 mil casos; 10 mil brasileiros exilados ; 4.862 mandatos cassados, com suspensão dos direitos políticos, de presidentes a governadores, de senadores a deputados federais e estaduais, de prefeitos a vereadores; 1.148 funcionários públicos aposentados ou demitidos; 1.312 militares reformados; 1.202 sindicatos sob intervenção; 245 estudantes expulsos das universidades pelo Decreto 477 que proíbe associação e manifestação; 128 brasileiros e 2 estrangeiros banidos; 4 condenados à morte (sentenças depois comutadas para prisão perpétua); 707 processos políticos instaurados na Justiça Militar; 49 juízes expurgados; 3 ministros do Supremo afastados, o Congresso Nacional fechado por três vezes; 7 Assembleias estaduais postas em recesso; censura prévia à imprensa e às artes; 400 mortos pela repressão; 144 deles desaparecidos até hoje.

Conto e lembro porque isso precisa sempre ser recontado e relembrado, para que ninguém duvide que a ditadura não foi branda, nem breve. Todos e cada um desta longa contabilidade de violência encerravam um universo de dor, de frustração, de lamento, de medo e de opressão que se espalhava, que contaminava, que amesquinhava um país e um povo.

Quando se estreita o limite da dignidade amplia-se o espaço para o cinismo, um desvio da verdade que deve ser combatido pelo jornalismo e pelos jornalistas que respeitam este ofício.

Os atuais comandantes militares brasileiros foram cínicos nas críticas que fizeram ao projeto do próprio Governo sobre a Comissão Nacional da Verdade, destinada a investigar violações da ditadura aos direitos humanos. Falando em nome do Exército, Marinha e Aeronáutica, no documento revelado pelo jornal O Globo em março passado, os oficiais-generais escrevem: "Passaram-se quase 30 anos do fim do governo chamado militar...".

Só um raciocínio de má-fé explícita impede que se identifique o finado regime de 64 pela palavra que o define com precisão: uma ditadura, nascida do golpe que derrubou o presidente constitucional, trocado pelo rodízio no poder de cinco generais, com atos de força que esmagavam a Constituição, apoiados num dispositivo repressivo que prendia, torturava e matava, julgando civis em tribunais militares, sufocando a política, impondo censura, decretando cassação e forçando o exílio.

Pergunto: Os militares fizeram tudo aquilo e ainda duvidam do que fizeram? Afinal, querem que chamem tudo aquilo do quê?

Lamento que quase ninguém, na imprensa ou no Parlamento, tenha repudiado este desrespeito oficial para com a história recente do país.

É justo lembrar que, nesse pedaço feio da história, os militares não estavam sós.

Tinham ao seu lado toda a grande imprensa brasileira, não apenas nos editoriais raivosos, mas na conspiração científica que mobilizou o empresariado nacional nos três anos que antecederam o golpe – como revelou em 1981 o historiador e cientista político uruguaio René Armand Dreifuss (1945-2003), professor da Universidade Federal Fluminense, em seu clássico 1964: A conquista do Estado.

Como na loucura de Hamlet, havia método na conspiração civil-militar para derrubar João Goulart, que começa já em novembro de 1961, três meses após a renúncia de Jânio Quadros, com a criação do IPES, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Militares da reserva entram então no barco do conluio, um deles um general chamado Golbery do Couto e Silva.

No início de 1962 oficiais das Forças Armadas foram a São Paulo para um encontro com o jornalista Júlio de Mesquita Filho, a quem entregaram um documento sobre as normas que iriam comandar o governo militar após a queda de Jango. O grupo, integrado pelos generais Cordeiro de Farias e Orlando Geisel, foi mais explícito com o dono de O Estado de S.Paulo: o novo regime queria ficar no poder por pelo menos cinco anos, o que viria a ser a primeira mentira do golpe. O regime militar perdurou quatro vezes mais.

Animado com a conversa, Mesquita chegou ao ponto de sugerir oito nomes para o futuro ministério golpista. O jornalista, acreditem, chegou a fazer o rascunho de um Ato Institucional para fechar Senado, Câmara e Assembleias e para cassar mandatos. Ironia da história: o instrumento de força esboçado por Júlio Mesquita era o mesmo a que a ditadura submeteria seu jornal em 1968 com o AI-5. Os ex-amigos do golpe confabulado pelo dono do Estadão forçariam o jornal a cobrir os espaços censurados nas páginas com versos de Camões e receitas de bolo.

Precisamos lembrar, devemos contar.

Os militares não podem ser cínicos. Os jornalistas, jamais.

Lamento o revisionismo histórico daqueles que, de forma apressada, carimbam como terroristas todos os que chegaram ao limite da própria vida para confrontar o arbítrio. É uma leviandade que fere os fatos, a memória e principalmente a universidade. Foi na parcela mais consciente, mais insubmissa, mais generosa da juventude que se buscou a força do bem para o bom combate, o justo combate ao mal da força e da prepotência.

Esse bando de irmãos estava aqui, com vocês, na universidade.

Para eles Skakespeare escreveu, em Henrique V:

Esta história o bom homem ensinará ao seu filho;

E nenhuma festa de São Crispim acontecerá

Desde este dia até o fim do mundo

Sem que nela sejamos lembrados;

Nós poucos, nós poucos e felizes, nós, bando de irmãos;

Pois quem hoje derramar seu sangue comigo,

Será meu irmão; seja ele o mais vil que for,

Este dia enobrecerá sua condição.

We few, we happy few, we band of brothers…

Foi da universidade, desse bando de irmãos, que se elevou o protesto mais veemente, a rebeldia mais indignada, o gesto mais altivo contra o mal, a prepotência, a força. Repudiando o que fizeram aqui, ao atropelar a sagrada autonomia da universidade, denunciando o que fizeram ali, ao afrontar o sagrado império da lei, ao violar a Constituição, o Parlamento, os tribunais, as liberdades, ferindo os direitos humanos, machucando o corpo humano.

Muitos jovens deste país poderiam ter calado, ter sufocado, ter consentido com o que se fazia e desfazia. Mas buscaram as ruas, as escolas, os parlamentos. Quando estes espaços foram cercados, ocupados e desfigurados pela força, foram obrigados à resistência e ao confronto extremo.

No limite do insuportável e do sofrível, abandonaram famílias, carreiras, amigos, afetos e a luz do dia para um combate desproporcional, arrojado, irrestrito, utópico contra a violência que atingia a todos.

Não fizeram aquilo porque eram mandados, comandados, teleguiados. Fizeram tudo aquilo porque queriam, porque sentiam, porque deviam, pelo justo imperativo da sobrevivência, pelo forte motivo da urgência, pelo simples dever de consciência. Arriscaram suas vidas, acabaram suas vidas lutando e combatendo por nossas vidas.

Foram resistentes, como a Resistência francesa que lutou contra o invasor e o opressor nazista. Foram inconfidentes, como os heróis da conjuração mineira que anteciparam o grito por liberdade. Foram combatentes, como os jovens do exército brancaleone de George Washington que desafiaram o Império britânico para estabelecer os fundamentos do regime democrático. Foram insurgentes como os negros que combatiam o apartheid na África do Sul, como os povos de Angola e Moçambique contra o regime colonial de Salazar, como os frágeis camponeses do Vietnã que ao longo de décadas expulsaram de suas lavouras de arroz os impérios poderosos de chineses, japoneses, franceses e norte-americanos.

Lutaram pela liberdade contra a opressão de exércitos, regimes e sistemas que só sobrevivem à custa da liberdade dos outros. Fizeram levantes sancionados pelo direito imemorial e universal da luta contra a tirania.

Guerrilha não se confunde com terrorismo, definido sim pelo deliberado objetivo de infundir terror entre a população civil, sob o risco assumido de vítimas inocentes – como no caso do terror consumado do 11 de Setembro em Nova York, como no caso do terror frustrado da bomba do Riocentro no Rio de Janeiro. É por isso que ninguém, nem mesmo um cínico, se atreve a escrever "terroristas de Sierra Maestra" ou "terroristas do Araguaia".

Eram guerrilheiros, não terroristas. Terrorista era o Estado, que usou da força e abusou da violência para alcançar e machucar dissidentes presos, indefesos, algemados, pendurados, desprotegidos diante de um aparato impiedoso que agia à margem da lei, na clandestinidade, nos porões, torturando e matando sob o remorso de um codinome, encoberto na treva de um capuz. Terroristas eram os assassinos de Honestino Guimarães, Vladimir Herzog, David Capistrano da Costa, Manoel Raimundo Soares, Stuart Angel Jones, Manoel Fiel Filho, Paulo Wright, Zuzu Angel, entre tantos outros.

"A sociedade foi Rubens Paiva, não os facínoras que o mataram", ensinou Ulysses Guimarães, no dia da promulgação da Constituição de 1988. "Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o estatuto do homem, da liberdade e da democracia, bradamos por imposição de sua honra: temos ódio à ditadura. Ódio e nojo", reforçou Ulysses.

Aos guerrilheiros que combateram a ditadura, minha emoção.

Aos cínicos, meu lamento.

Senhoras e Senhores,

A hipocrisia nacional diz que a mera lembrança desses nomes e fatos não passa de revanchismo, de mera volta ao passado.

Uma médica chilena, torturada em 1975 e eleita presidente em 2006, desmente isso: "Só as feridas lavadas cicatrizam", ensina Michelle Bachelet.

O Supremo Tribunal Federal teve, no ano passado, a chance de lavar esta ferida. E, vergonhosamente, abdicou desse dever.

Apenas dois dos nove ministros do STF – Ricardo Lewandowski e Carlos Ayres Brito – concordaram com a ação da OAB, que contestava a anistia aos agentes da repressão. “Um torturador não comete crime político”, justificou Ayres Brito. “Um torturador é um monstro. Um torturador é aquele que experimenta o mais intenso dos prazeres diante do mais intenso sofrimento alheio perpetrado por ele. Não se pode ter condescendência com o torturador. A humanidade tem o dever de odiar seus ofensores porque o perdão coletivo é falta de memória e de vergonha”.

Apesar da veemência de Ayres Brito, o relator da ação contra a anistia, ministro Eros Grau, ele mesmo um ex-comunista preso e torturado no DOI-CODI paulista, manteve sua posição contrária: “A ação proposta pela OAB fere acordo histórico que permeou a luta por uma anistia ampla, geral e irrestrita”, disse Eros Grau, certamente esquecido ou desinformado, algo imperdoável para quem é juiz da mais alta Corte e também sobrevivente da tortura. A anistia de 1979 não é produto de um consenso nacional. É uma lei gestada pelo regime militar vigente, blindada para proteger seus acólitos e desenhada de cima para baixo para ser aprovada, sem contestações ou ameaças, pela confortável maioria parlamentar que o governo do general Figueiredo tinha no Congresso: 221 votos da ARENA, a legenda da ditadura, contra 186 do MDB, o partido da oposição.

Nada podia dar errado, muito menos a anistia controlada.

Amplo e irrestrito, como devia saber o ministro Grau, era o perdão indulgente que o regime autoconcedeu aos agentes dos seus órgãos de segurança. Durante semanas, o núcleo duro do Planalto de Figueiredo lapidou as 18 palavras do parágrafo 1° do Art. 1° da lei que abençoava todos os que cometeram “crimes políticos ou conexos com estes” e que não foram condenados. Assim, espertamente, decidiu-se que abusos de repressão eram “conexos” e, se um carcereiro do DOI-CODI fosse acusado de torturar um preso, ele poderia replicar que cometera um ato conexo a um crime político. Assim, numa única e cínica penada, anistiava-se o torturado e o torturador.

Em 22 de agosto de 1979, após nove horas de tenso debate, o Governo aprovou sua anistia, a 48ª da história brasileira. Com a pressão da ditadura, aprovou-se uma lei que não era ampla (não beneficiava os chamados ‘terroristas’ presos), nem geral (fazia distinção entre os crimes perdoados) e nem irrestrita (não devolvia aos punidos os cargos e patentes perdidos). Mesmo assim, o regime suou frio: ganhou na Câmara dos Deputados por apenas 206 votos contra 201, graças à deserção de 15 arenistas que se juntaram à oposição para tentar uma anistia mais ampliada. Um dos mentores do ‘crime conexo’ era o chefe do Serviço Nacional de Informações, o SNI, general Octávio Aguiar de Medeiros, signatário da anistia de agosto de 1979.

Menos de dois anos depois, em abril de 1981, um Puma explodiu antes da hora no Riocentro, no Rio de Janeiro. Tinha a bordo dois agentes terroristas do Exército: o sargento Guilherme do Rosário, que morreu com a bomba no colo, e o capitão do DOI-CODI Wilson Machado, que sobreviveu impune e, apesar das feias cicatrizes no peito, virou professor do Colégio Militar em Brasília.

Em 24 de abril passado, em trabalho admirável, os repórteres Chico Otávio e Alessandra Duarte, de O Globo, revelaram ao país a agenda pessoal do sargento morto, a agenda que o Exército considerou desimportante para seu arremedo de investigação. Pois lá estão anotados os nomes reais (sem codinome) e os telefones de 107 pessoas, de oficiais graduados a soldados, de delegados a detetives, passando pelo Estado-Maior da PM e o comando da Secretaria de Segurança. Nessa 'Rede do Terror' que conspirava para endurecer o regime não consta o nome de um único guerrilheiro. Todos os terroristas, ali, integravam o aparelho de Estado, patrono da complacente autoanistia que não satisfazia nem seus radicais.

O nome mais ilustre da agenda é Freddie Perdigão, membro de um certo 'Grupo Secreto' organização paramilitar de direita que jogava no fechamento político. Perdigão era coronel da Agência Rio do SNI do general Medeiros. Nada mais cínico e nada mais conexo do que isso.

O 'Grupo Secreto' é responsável por algumas das 100 bombas que explodiram no Rio e São Paulo entre a anistia de agosto de 1979 e o atentado do Riocentro de abril de 1981, endereçadas a bancas de jornal, publicações alternativas da oposição, Assembleia Legislativa e às sedes da OAB e da ABI.

Apesar da equivocada decisão do Supremo, o Brasil acaba de ser condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA por se eximir da investigação e punição aos agentes do Estado responsáveis pelo desaparecimento forçado de 70 guerrilheiros do Araguaia. "A Lei da Anistia do Brasil é incompatível com a Convenção americana, carece de efeito jurídico...", criticou a Corte da OEA.

Em novembro passado, o Ministério Público Federal em São Paulo ajuizou ação civil pública pedindo a responsabilização civil de três oficiais das Forças Armadas e um da PM paulista sobre morte ou desaparecimento de seis pessoas e a tortura de outras 20 detidas em 1970 pela Operação Bandeirante (Oban), o berço de dor e sangue do DOI-CODI, a sigla maldita que marcou o regime e assombrou os brasileiros. O capitão reformado do Exército Maurício Lopes Lima é frontalmente acusado pelos 22 dias de suplício a uma das presas, líder da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares). Nome da presa torturada: Dilma Rousseff.

Agora presidente, Dilma Rousseff encara este desafio que intimidou os cinco homens que a antecederam no Palácio do Planalto a partir de 1985, quando acabou a ditadura: a punição aos torturadores do golpe de 1964. Não será por revanchismo, mas pelo dever ético de todo país que respeita a verdade, a memória e sua história. Como fazem com altivez a Argentina, o Uruguai, o Chile ao lavar suas feridas, feias como as nossas.

Uma enorme frustração cabe aos dois presidentes que somam 16 anos no poder.

Fernando Henrique Cardoso, descendente de três gerações de generais e sociólogo de origem marxista, esperou o último dia de seu segundo mandato, em dezembro de 2002, para duplicar vergonhosamente os prazos de sigilo dos documentos oficiais que podem jogar luz sobre a história do país. Lula, o líder sindical que nasceu do movimento operário mais atingido pelo autoritarismo, sucedeu FHC na presidência sob a expectativa de que iria corrigir aquele ato de lesa-conhecimento de seu antecessor. E Lula, cúmplice maior, não fez absolutamente nada para facilitar e agilizar o acesso aos registros contingenciados pelos 21 anos de regime militar. O sociólogo e o metalúrgico, assim, nivelaram-se na submissa inércia dos últimos 16 anos de governos tementes à eventual reação da caserna e seus ex-comandantes de pijama. Dilma Rousseff, com maior hombridade que seus antecessores, pode limpar essa mancha. Seu governo apoia, no Congresso, o projeto que impõe limites estreitos para documentos hoje com sigilo infinito. Aprovado, o texto estabelece um prazo de 25 anos para o sigilo máximo de 'ultrassecreto', renovável uma única vez.

Senhoras e Senhores,

O governo, qualquer governo, faz mal à imprensa.

A imprensa, toda a imprensa, faz bem ao governo – principalmente quando critica.

Governo não precisa do 'sim' da imprensa. Governo evolui com o 'não' da imprensa.

A proximidade da imprensa com o governo abafa, distorce o jornalismo.

A distância entre governo e imprensa é conveniente para ambos, útil para a sociedade e saudável para a verdade.

Jornalismo é tudo aquilo de que o governo não gosta. Tudo aquilo de que o governo gosta é propaganda.

Certa vez, o segundo presidente da ditadura, general Costa e Silva, queixou-se das críticas da imprensa. Sua interlocutora, a condessa Pereira Carneiro, dona do Jornal do Brasil, esclareceu que eram apenas "críticas construtivas". O general, sempre franco, foi direto ao ponto: "Mas o que eu gosto mesmo é de elogio!..."

Isso é uma grande injustiça com Costa e Silva. Ele não era o único. Todos os presidentes acham e querem a mesma coisa, só não dizem.

A transição de poder de Lula para Dilma permite notar, neste campo, uma evidente evolução. A boa novidade surgiu já no primeiro discurso da primeira mulher presidente, na noite de sua vitória: "Disse e repito que prefiro o barulho da imprensa livre ao silencio das ditaduras. As criticas do jornalismo livre ajudam ao país e são essenciais aos governos democráticos, apontando erros e trazendo o necessário contraditório", disse Dilma, enunciando algo impensável na cabeça de seu loquaz antecessor.

A imprensa, numa definição mais simples, deve ser o fiscal do poder e a voz do povo. Com o estrito cuidado para não inverter esta equação.

A função primordial da imprensa está acima e além do governo, de qualquer governo.

O leitor vive hoje, no Brasil, um certo momento de desconforto. O debate em torno do governo separa, reduz e rebaixa a imprensa. Um maniqueísmo feroz divide os meios de comunicação, em suas variadas plataformas, num jogo de perde-ganha, de simpatias e antipatias, amor e ódio, admiração e repulsa, que se retroalimentam e se excluem. Parecem duas torcidas ferozes que vão ao estádio não para exaltar ou vaiar o jogo no campo, mas para brigar na arquibancada. O reducionismo político das últimas eleições divide veículos e profissionais em dois campos aparentemente incompatíveis: PT x PSDB, Lula x FHC, petista x tucano, governista x oposicionista, independente x adesista, golpista x chapa-branca, blog sujo x blog limpo...

É uma regressão lamentável ao estágio exaltado da imprensa da primeira metade do século 20, quando os grandes jornais e seus principais jornalistas tinham forte alinhamento partidário, num momento político em que o Brasil se dividia em torno da figura de Getúlio Vargas, encarnação do bem e do mal para devotos e desafetos.

Mais do que simpatia, os veículos tinham então linhas de aberta simpatia partidária, regular afinidade publicitária e velada contribuição financeira.

Quando cai na armadilha do restrito conflito partidário, a imprensa se apequena e se distancia dos temas mais relevantes da sociedade, perdendo foco e relevância como jornalismo.

Qualquer tentativa de discussão mais serena sobre um tema específico se emaranha imediatamente na rede de desconfiança mútua sobre as motivações políticas e as preferências partidárias subjacentes. Como fogo na palha, isso se reproduz, em doses cada vez mais cavalares, nos comentários de leitores e internautas que assumem o controle do debate e desviam o foco para velhas pendengas que nada têm a ver com o texto original.

Tudo isso agravado por um mal insidioso que com frequência torna a Internet absolutamente insuportável e sofrível: a praga do anonimato.

Com o temerário respaldo dos portais, jornais, revistas e blogs, o inexplicável manto para aqueles que não ousam dizer seu nome é uma porteira aberta para o debate desqualificado, a troca de ofensas, as grosserias crescentes e a total sensação de perda de tempo. O tiroteio entre os internautas, limitado pelo recorrente embate tucano x petista que parece resumir o universo, fulmina qualquer tentativa de um debate inteligente e enriquecedor. O país vive uma completa democracia, que não se reflete na qualidade do que se vê e se lê no tedioso belicismo da Internet, com raras exceções. Nada, portanto, justifica o sigilo do nome e o abuso de codinomes engraçados ou ridículos que apenas ocultam a pobreza das ideias e o despreparo para a discussão inteligente. Eu, por princípio, só entro no espaço de comentários com meu nome, profissão e cidade, certo de que é um dever meu me qualificar perante quem me lê.

Espaço de uma justa e infinita liberdade, a Internet deveria simplesmente impor a regra da identificação a quem deseja usufruir de seu espaço democrático. Apenas isso. Imediatamente, resgataríamos o espaço e o tempo perdidos para os que não têm a coragem de expor suas ideias, boas ou ruins, com o próprio nome.

A Internet é uma ferramenta que impressiona, encanta, desafia e assusta. Especialmente a indústria da informação e o próprio profissional de imprensa. Atitudes, comportamentos, decisões e requisitos precisam ser redefinidos para situar o papel do jornalista neste admirável mundo novo. Na vida compassada do século 19, o dia já tinha 24 horas, mas o jornal só tinha o livro como concorrente. Dava para ler tudo, da primeira à ultima página. Agora, no frenético século 21, o dia parece mais curto, e o jornal certamente vive uma crise de identidade. Uma pesquisa da ABERT mostra que o leitor em 2001 gastava 64 minutos por dia na leitura do jornal. Seis anos depois, essa média baixou para 45 minutos. O jornal está sendo trocado pela Internet. Nesse período, o tempo diante da tela do computador pulou de 2 para mais de 3 horas diárias.

Em 2009, a Associação Nacional de Jornais (ANJ) registrou uma retração de 3.5% na circulação diária total no país, em relação ao ano anterior: a soma de jornais caiu de 8,5 milhões para 8,2 milhões de exemplares. É a segunda queda de circulação desde 2003, a primeira consecutiva.

O Rio de Janeiro é o melhor exemplo dessa preocupante retração. Nos anos 1950, quando ainda era a capital, a cidade de 3 milhões de habitantes tinha 18 jornais diários, com tiragem diária de 1,2 milhão de exemplares. Hoje, com o dobro da população, o Rio tem apenas dois grandes jornais e 500 mil exemplares/dia.

Duas décadas atrás, a Folha de S.Paulo se gabava de ser "o 3° maior jornal do ocidente", com uma edição dominical de 1 milhão de exemplares. Em 2010, a tiragem média despencou para 294 mil exemplares e a Folha ainda perdeu o primeiro lugar no ranking nacional para o Super Notícia, um jornal popular de Belo Horizonte, vendido a 25 centavos para as classes C e D e que atrai leitores com prêmios como panelas, faqueiros e bugigangas. No sábado, 30 de abril, dia seguinte ao casamento real em Londres, a manchete do maior jornal do Brasil tinha outro tema: "Tarado causa pânico em Sabará".

Mês passado, num fórum sobre liberdade na PUC de Porto Alegre, o músico Lobão, um dos astros do rock nacional, compôs uma bela frase sobre o vórtice da era digital:

– As pessoas, com cada vez mais informação à disposição, estão cada vez menos informadas – disse Lobão.

Senhoras e Senhores,

Regimes fechados e controles rigorosos são ultrapassados pela disseminação da tecnologia, que tira a notícia das mãos exclusivas dos repórteres. Simples cidadãos, militantes da oposição ou transeuntes eventuais sacam de suas engenhocas — smartphones poderosos, vídeo-câmeras minúsculas ou netbooks de acesso mundial — e se transformam em repórteres acidentais e testemunhas oculares e virtuais da história, que se desenrola à sua frente, nas praças, nas ruas, diante da varanda de seus apartamentos.

A derrubada de Hosni Mubarak no Egito, o cerco a Muammar Kadafi na Líbia e os solavancos da revolução popular que toma as praças das grandes cidades no norte da África são revelados, acompanhados e disseminados em primeira mão pelos cidadãos que vivem na carne os dramas políticos de seus países e seus regimes. Os jornalistas chegam depois, alertados pelas primeiras imagens disseminadas de forma amadora, embrionária, pelo povo armado pela tecnologia. E os jornalistas ali chegados continuam se abastecendo dessa rede informal, espontânea, capaz de cobrir tudo, em todos os lugares, com imagens e detalhes que uma equipe reduzida de TV jamais conseguirá reproduzir.

É a informação multimídia, multiforme, multifacetada, onipresente, intermitente, onisciente, on-line, ao vivo, 24 horas por dia, numa overdose de mídias que pode esgotar o público e exaurir o repórter. O jornalista destes novos e frenéticos tempos terá que se reciclar e aprender a conviver com tudo isso, extraindo desses avanços os recursos e as manhas que lhes concedam o exercício desse jornalismo numa realidade febril induzida pelas novas tecnologias.

Uma avalanche noticiosa que pode desnortear o repórter pela vaguidão, pela irrelevância, pela amplitude de um mundo onde tudo é notícia, tudo é noticiado, tudo é testemunhado e nada pode ser desprezado. A mídia impressa, premida pela concorrência, comprime prazos, corta custos, elimina espaços, reduz equipes e privilegia a informação mais curta, mais rápida, mais digerível. O espetáculo midiático concorre com o jornalismo, o supérfluo invade colunas, comentários, blogs e páginas editoriais em detrimento de temas de conteúdo mais sério.

Ontem, domingo, uma chamada num dos portais mais importantes do país destacava esta transcendental notícia: "Mulher acaba presa após dar mordida no lábio do namorado".

A facilidade e a rapidez injetam comodismo e preguiça no repórter destes novos tempos. Cada vez menos gente se atreve a abandonar o ambiente refrigerado das redações cibernéticas mais avançadas. O contato direto e pessoal do repórter com a fonte é mediado, em nome da eficiência e do relógio, pelos recursos tecnológicos de praxe – celular, e-mail, videocâmara, laptop. Todos se conectam, se comunicam e se informam via tecnologia multimídia.

Um mês atrás, o escritor Gay Talese, que brindou o jornalismo com exemplos admiráveis de textos de fôlego e excelência, concedeu uma bela entrevista a Fernando de Oliveira, repórter de um pequeno jornal gaúcho, o Diário Regional, de Santa Cruz do Sul.

A oportuna reflexão de Gay Talese: "Um bom trabalho não é rápido, nem fácil. Ele demora um longo tempo, mas também dura um longo tempo. Muito do jornalismo de hoje é feito a partir de um laptop, de jornalistas falando de outros jornalistas. Eles procuram informações a partir da internet. Eles não falam com muitas pessoas..."

Talese diz que o jornalismo tem se tornado muito previsível. Cito: "Nada é profundo, pensado ou divagado. O jornalismo está se tornando preguiçoso, porque os jornalistas não querem se mexer. Estão perdendo todo o contexto da vida. Querem fazer tudo rápido, de maneira eficiente, sem perder nenhum tempo".

O mestre do new journalism ensina: "Às vezes você aprende com o silêncio, com os momentos de indecisão. Mas você não vai conseguir isso utilizando o Google, um telefone celular, um gravador. Tem que sair na rua e cultivar uma relação, gastar tempo com ela". Gay Talese chama isso "the art of hanging out", ou seja, "a arte de sair por aí". Ricardo Kotscho, o grande repórter, traduz tudo isso como "gastar a sola do sapato".

No jornalismo da Internet, tudo é rápido, inodoro, insípido, frio. Os contatos são rápidos e telegráficos como os textos produzidos aos borbotões, sobre tudo e todos, nos portais, blogs e sites. Produções sem esmero de texto, sem revisão, sem muita reflexão. O velho ‘furo’ é medido em minutos, às vezes segundos. Nada sobrevive às teclas do Ctrl-V / Ctrl-C, o batido Copiar/Colar que sustenta tanta produção e tanta pretensão, reproduzindo sem limites erros, estilos e imprecisões que ganham a eternidade na Grande Rede.